The Mainz Egyptological Study Collection “Jungnickel” does not include originals, but copies of ancient Egyptian objects, which are mainly located in the “Egyptian Museum and Papyrus Collection Berlin.” This virtual exhibition presents selected replicas that students have worked on as part of an internship seminar. In four categories, twenty-five pieces from the collection are shown with background information. A 3D tour also allows you to view the casts in their display cases at the department in Mainz.

Hintergrund der virtuellen Ausstellung

Im Wintersemester 2022/23 haben wir fünf Studierende, Daniel Blume [DB], Dimitri Duran Navarro [DDN], Claudia Lara Egermann [CLE], Ralph Glorius [RG] und Lisanne Forrer [LF] in einem Seminar mit Praktikum unter Leitung von Dr. Monika Zöller-Engelhardt [MZE] und Mithilfe der Tutorin Lara Ivanov B. A. diese Ausstellung vorbereitet. Schwerpunkte waren unter anderem die Bedeutung einer Replik im Vergleich zu ihrem Original, der Unterschied zwischen virtuellen und physischen Ausstellungen, das Aufbereiten von wissenschaftlichen Informationen für verschiedene Zielgruppen sowie ganz praktisch Objektfotografie und 3D-Aufnahmen. Zudem haben wir uns auch intensiv mit der Geschichte der Mainzer Sammlung auseinandergesetzt. Die ägyptologische Studiensammlung „Jungnickel“ besteht zu einem Großteil aus Abgüssen aus der Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin – den Berliner Originalen – und wird vom „Freundeskreis Ägyptologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz e.V.“, insbesondere über die Stifterin Ulrike Jungnickel durch zweckgebundene Spenden, finanziert. Neben der Präsentation der Repliken dient sie ebenso vielfältig der Lehre, wie diese Ausstellung verdeutlicht.

Alle angegeben Jahreszahlen richten sich nach Schneider, T., Lexikon der Pharaonen, Düsseldorf 2002.

Wir danken zudem herzlich der Universitätsbibliothek Mainz, insbesondere Frau Silke Mohr, für die Umsetzung der virtuellen Ausstellung auf dieser Website.

„Berliner Originale – Ägyptische Repliken. Das alte Ägypten an der Uni Mainz“. Der von uns gewählte Titel scheint auf den ersten Blick widersprüchlich zu sein. Berliner Originale? Handelt es sich bei den Vorlagen unserer Repliken nicht eher um ägyptische Originale? Und ist dann ägyptische Repliken nicht ebenso falsch, denn wurden die Repliken nicht in Berlin hergestellt? Was ist ein Original und was ist eine Replik? Diese Frage lässt sich nicht so leicht beantworten und wird auch in der Philosophie aufgegriffen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Theseus-Paradox von Plutarch. Das Schiff des Theseus wird immer wieder zur Reparatur in eine Werft gebracht, wo jedes Mal alte Planken durch neue ersetzt werden. Der Werfteigner behält die alten Planken und baut daraus erneut ein Theseus Schiff. Die Schiffe sind identisch, aber welches soll jetzt das Original sein? Dieses Gedankenexperiment soll anregen, sich mehr mit der Frage auseinander zu setzen, was ein Original überhaupt ausmacht. Dabei sollte man nicht vergessen, dass ein Original ohne eine Kopie bzw. Replik eigentlich nicht als Original bezeichnet werden kann.

Weiterführende Literatur:

Tsouparopoulou, Christina/Meier, Thomas, Artefakt, in: Meier, Thomas et al. (Hgg.), Materiale Textkulturen. Konzepte – Materialien – Praktiken, Materiale Textkulturen 1, Berlin et al. 2015, 47–61.

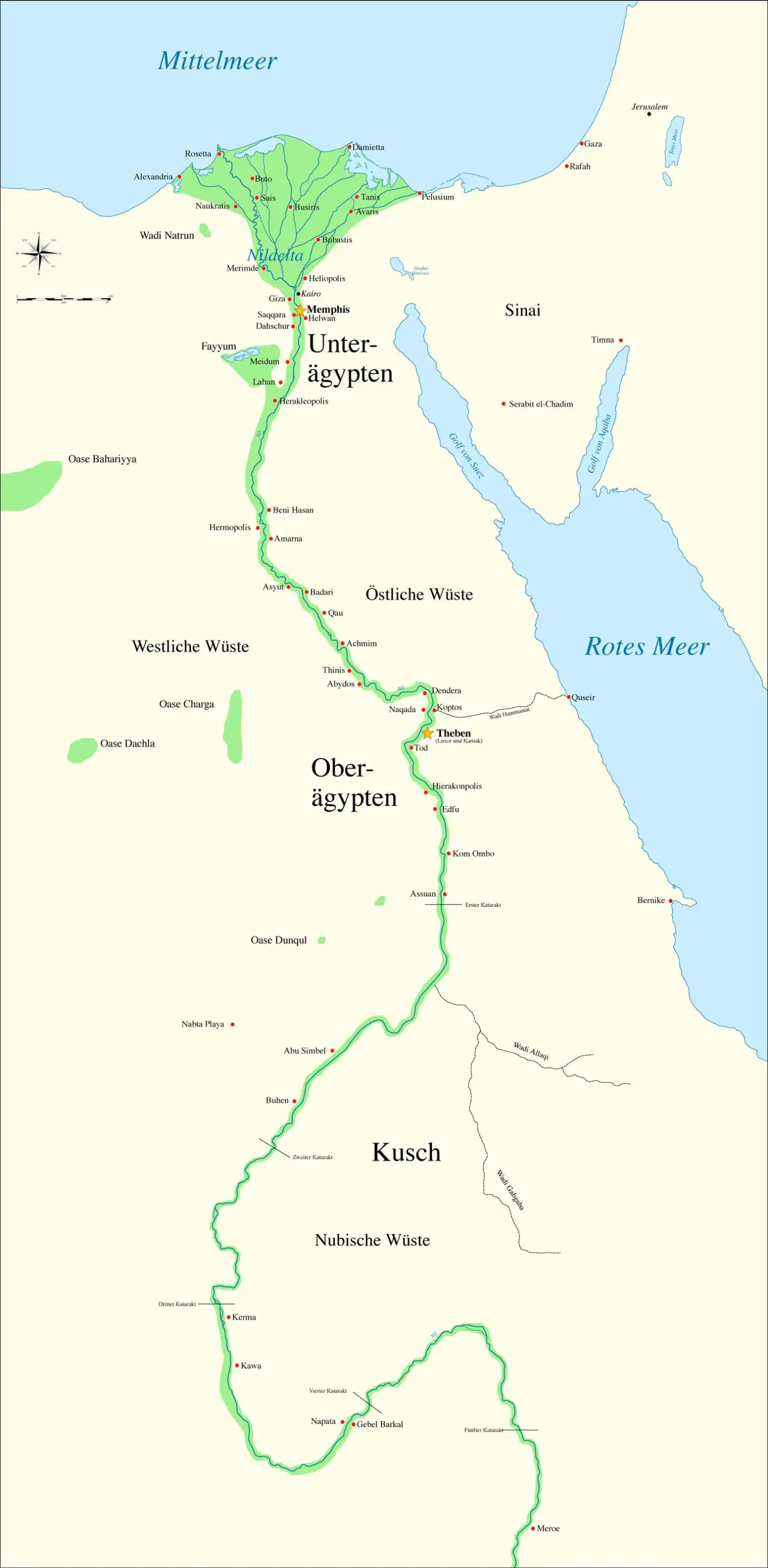

(nach Schneider, Thomas, Lexikon der Pharaonen, Düsseldorf 2002, 313–324.)

| Prädynastische Zeit | bis ca. 3000 v. Chr. |

| Frühdynastische Zeit | ca. 3000–2850 v. Chr. |

| Altes Reich | ca. 2740–2168 v. Chr. |

| Erste Zwischenzeit | ca. 2168–1938 v. Chr. |

| Mittleres Reich | ca. 1938–1759 v. Chr. |

| Zweite Zwischenzeit | ca. 1759–1539 v. Chr. |

| Neues Reich | ca. 1539–1070 v. Chr. |

| Dritte Zwischenzeit | ca. 1070–664 v. Chr. |

| Spätzeit | 664–332 v. Chr. |

| Griechisch-römische Zeit | 332 v. Chr.–313 n. Chr. |

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancient_Egypt_map-de.svg

Salbgefäß mit Königsnamen Pepis II.

| Original: Inventarnummer: SMB AEM 14280 Maße: H: 15,5 cm, D: 14,5 cm (Standfläche: 8,5 cm) Material: Kalzit-Alabaster Datierung: 6. Dynastie; Pepi II (ca. 2245-2180 v. Chr.) Herkunft: unbekannt Standort: Ägyptisches Museum und Papyrussammlung Berlin |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 6 Maße: H: 15,4 cm, D: (oberer Rand): 14,4 cm, (Gefäßkörper: 6,5 – 9,1 cm) Material: Gips Ankauf: 2009 Herstellung: Gipsformerei der staatlichen Museen zu Berlin |

Steingefäße mit ähnlichen Formen wie einer Lippe, Deckel und schmalem Körper haben im alten Ägypten als Salbgefäße für kosmetische Öle gedient. Das Material, aus dem die Gefäße im Alten und Mittleren Reich (ca. 2740–1759 v. Chr.) häufig gefertigt wurden, wurde lange als „Alabaster“ bezeichnet, heute weiß man, dass es sich um Kalzit-Alabaster handelt. Je nach Inhalt wurden auch kostbarere Materialien verwendet, wie zum Beispiel Obsidian. Bei den kosmetischen Ölen handelte es sich meist um duftende Salben aus Tierfett und Pflanzenöl. Das Objekt besitzt keinen Deckel, weist aber sonst alle typischen Merkmale eines Salbgefäßes auf.

In der Inschrift sind drei Namen von Pepi II. (2245-2180 v. Chr.) erhalten, einem König der 6. Dynastie, welcher bereits als Kind den Thron bestieg. Die Inschrift auf dem Gefäßkörper besteht aus mehreren senkrechten Kolumnen und wird von der Himmelshieroglyphe, der Himmelsstütze und der Erdlinie umrahmt, welche den Kosmos darstellen sollen. Sie enthält die Titulatur des Königs, die aus den fünf Bestandteilen besteht. Thron- und Eigenname sind dabei von ringförmigen Umrahmungen umgeben, die als Kartuschen bezeichnet werden.

Rechts steht der Thronname Nefer-Ka-Re, was übersetzt „mit vollkommenem Ka des Re“ bedeutet. Der Horusname entspricht bei Pepi II. auch dem Zwei-Herrinnen-Namen und ist in der Mitte in einem Serech, einer stilisierten Palastfassade, geschrieben. Er heißt Bik-nebu-sechem, was als „Mächtiger Goldfalke“ übersetzt wird. Ganz links steht erneut in einer Kartusche der Eigenname „Pepi“ geschrieben. Könige aus dem alten Ägypten besitzen traditionell fünf verschiedene Namen. Der Eigenname, welcher bei der Geburt gegeben wird, der Thronname, den er bei der Krönung erhält, den Horus-, Goldhorus-, und Zwei-Herrinnen-Namen. Die Segensformel unter den Namen lautet: „Möge dem König Leben gegeben sein, wie dem Sonnengott.“ Die Hieroglyphen des Originalgefäßes im ägyptischen Museum Berlin wiesen noch Rückstände blauer Farbe auf. [LF]

- Ägyptisches Museum Berlin, Die Meisterwerke aus dem ägyptischen Museum Berlin. Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Stuttgart 1980, 38.

- Grimm, Alfred u.a., Pharao. Kunst und Herrschaft im alten Ägypten, Kaufbeuren 1998, 38.

- Settgast, Jürgen, Ägyptisches Museum Berlin. Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1986, 42.

- Kaiser, Werner, Ägyptisches Museum Berlin. Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1967, 28.

- Jancziak, J., Becherförmiges Salbgefäß mit Inschrift von König Pepi II, in URL: https://id.smb.museum/object/606585/becherf%C3%B6rmiges-salbgef%C3%A4%C3%9F-mit-inschrift-von-k%C3%B6nig-pepi-ii-

- Beckerath, Jürgen von, in: Helck, Wolfgang/Otto, Eberhard (Hgg.), Lexikon der Ägyptologie IV, Wiesbaden 1982, Sp. 927–928, s.v. Pepi II.

Amarnazeitliches Weihetäfelchen

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 2045 Maße: H: 9 cm, B: 4,2 cm, T: 1,3 cm Material: Kalzit-Alabaster Datierung: Neues Reich, 18. Dynastie (ca. 1539–1292 v. Chr.) Fundort: unbekannt; zw. 1842–45 von Richard Lepsius auf Expedition erworben |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 12 Maße: H: 8,9 cm, B: 4,3 cm, T: 1,2 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2009 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin Herstellungsjahr der Form: 1975 |

Das Weihetäfelchen wurde von Karl Richard Lepsius auf seiner Expedition nach Ägypten zwischen 1842 und 1845 erworben, der genaue Fundort ist unbekannt. Es datiert in die Herrschaftszeit des Königs Amenophis IV./Echnaton, womit eine Herkunft aus Tell el-Amarna wahrscheinlich ist. Sie zeigt den auf dem Boden knienden König, umgeben von ovalen Kartuschen. Zu Echnatons rechten und linken Seite kann man in kleinen Kartuschen seine eigenen, sowie den Namen seiner Gemahlin Nofretete lesen. Echnaton ist mit freiem Oberkörper und kurzem Schurz abgebildet. Er trägt ein Kopftuch mit filigraner Uräusschlange an der Stirn, einem Symbol des Königtums. Echnaton ist mit den für die Amarnazeit typischen Körperproportionen dargestellt, bemerkenswert sind die breite Hüfte und der etwas füllige Leib, darüber eine sehr schmale Taille und lange, dünne Arme sowie ein markantes Kinn. Auffällig ist auch Echnatons Haltung: Seine Arme streckt er seitlich nach oben, um zwei weitere Kartuschen zu stützen, die deutlich größer sind als seine Darstellung. Diese Geste spiegelt einen weiteren Namen Echnatons wider: „der den Namen Atons erhebt“. Die beiden Kartuschen, die auf Echnatons empor gestreckten Händen ruhen, enthalten eine ausführliche Schreibweise Gottesnamens des Aton. [DB]

- Anthes, Rudolf, „…in seinem Namen und im Sonnenlicht…“, in: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 90, 1963, 1–10.

- Königliche Museen zu Berlin [Hg.], Ausführliches Verzeichnis der Ägyptischen Altertümer, Berlin 1894.

- Rattmann, Arnd, Weihetäfelchen, in: Friederike Seyfried (Hg.), Im Licht von Amarna. 100 Jahre Fund der Nofretete, Berlin 2012, 236.

- Settgast, Jürgen (Hg.), Ägyptisches Museum Berlin, Berlin 1986.

- siehe auch:

- Gipsformerei Staatliche Museen zu Berlin: https://www.gipsformerei-katalog.de/sammlungsgebiete/aegypten/3136/weihetafel-mit-kniendem-koenig-und-kartuschen-von-aton-echnaton-und-nofretete?number=R-00491 [Zugriffsdatum: 03.02.2023].

Skarabäus des Taya

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 3455 Maße: H: 3,3 cm, B: 5,9 cm, T: 7,7 cm Material: schwarzer Serpentinit Datierung: Neues Reich; 19.–20. Dynastie; (ca. 1292–1170 v. Chr.) Fundort: Memphis |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 07 Maße: H: 3,3 cm, B: 5,9 cm, T: 7,7 cm Material: Gips, schwarz gefärbt Ankauf: 2009 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin Erwerbungsjahr der Form: 1937 |

Skarabäen symbolisierten für den alten Ägypter unter anderem Wiedergeburt. Ateuchus sacer, der zur Gattung der Mistkäfer gehört, legt seine Eier in Dungkugeln ab, in denen sich dann Larven entwickeln. Wenn schließlich die jungen Käfer aus diesen Kugeln schlüpfen, entstanden sie für den Beobachter ‚aus sich selbst‘ bzw. ‚aus der Erde‘ und wurden als Chepri verehrt; Chepri stellt eine Manifestation des ägyptischen Sonnengottes dar. Hier zeigt sich die zweite Verknüpfung zum Skarabäus: Wenn dieser seine Brutkugeln formt, rollt er sie meterweit vor sich her, bis sie vollkommen ebenmäßig sind. Hierin sah man eine Übereinstimmung mit der Aufgabe des Sonnengottes, der die Sonne über den Himmel rollt.

Herzskarabäen wurden mumifizierten Leichen nahe ihres Herzens in die Bandagen eingesetzt. Sie wurden oft mit religiös-magischen Formeln verziert, die das Herz des Verstorbenen beim Totengericht begleiten sollten.

Das hier vorgestellte Exponat weist auf der Oberseite feine Gravuren auf: Auf dem rechten Flügel befindet sich eine Inschrift in Hieroglyphen, die übersetzt „sich verwandeln“ bedeutet, damit nimmt der Text Bezug auf die Abbildung auf dem anderen Flügel, auf dem ein Phönix dargestellt ist. Der Phönix symbolisiert den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt und die Inschrift bezieht sich auf den Wunsch des Verstorbenen, sich nach dem Tod in diesen Vogel zu verwandeln.

Auf der Unterseite des Objektes findet sich eine ausführliche Version des Totenbuchspruches 30b. Totenbücher waren schriftliche Aufzeichnungen, welche dem Verstorbenen auf dem Weg durch die Unterwelt zum jenseitigen Leben als eine Art Wegweiser und magische Hilfe dienen sollten.

Während bestimmte Organe des Toten bei der Mumifizierung häufig entnommen und in sogenannten Kanopengefäßen aufbewahrt wurden, verblieb das Herz als Sitz von Charakter und Intelligenz im Körper des Verstorbenen. Das Herz wurde beim Totengericht gegen die Feder der Maat aufgewogen, nur wenn es sich ganz wörtlich als federleicht erwies, war der Verstorbene frei von Schuld und konnte ins selige Totenreich einziehen. Der Totenbuchspruch 30b auf dem Herzskarabäus weist das Herz des Verstorbenen an, sich nicht gegen den Verstorbenen zu wenden. [RG]

- Backes, Burkhard, Spruch 30B, in: https://totenbuch.awk.nrw.de/spruch/30b#NachweiseSpruchtext [Zugriff 14.12.2022].

- Bonnet, Hans, in: ders. (Hg.), Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin 2000, 720–722, s. v. Skarabäus.

- Schott, Erika, Die ägyptischen Sünden. Kapitel 125 und Kapitel 30 des ägyptischen Totenbuches übersetzt und kommentiert, Göttingen 1992.

- Töpfer, Susanne, Herzskarabäus des Taya mit reliefierten Darstellungen auf dem Rücken, in: https://recherche.smb.museum/detail/594475/herzskarab%C3%A4us-des-taya-mit-reliefierten-darstellungen-auf-dem-r%C3%BCcken?language=de&question=Taya&limit=15&controls=none&collectionKey=AMP*&objIdx=0 [Zugriff 14.12.2022].

- Siehe auch:

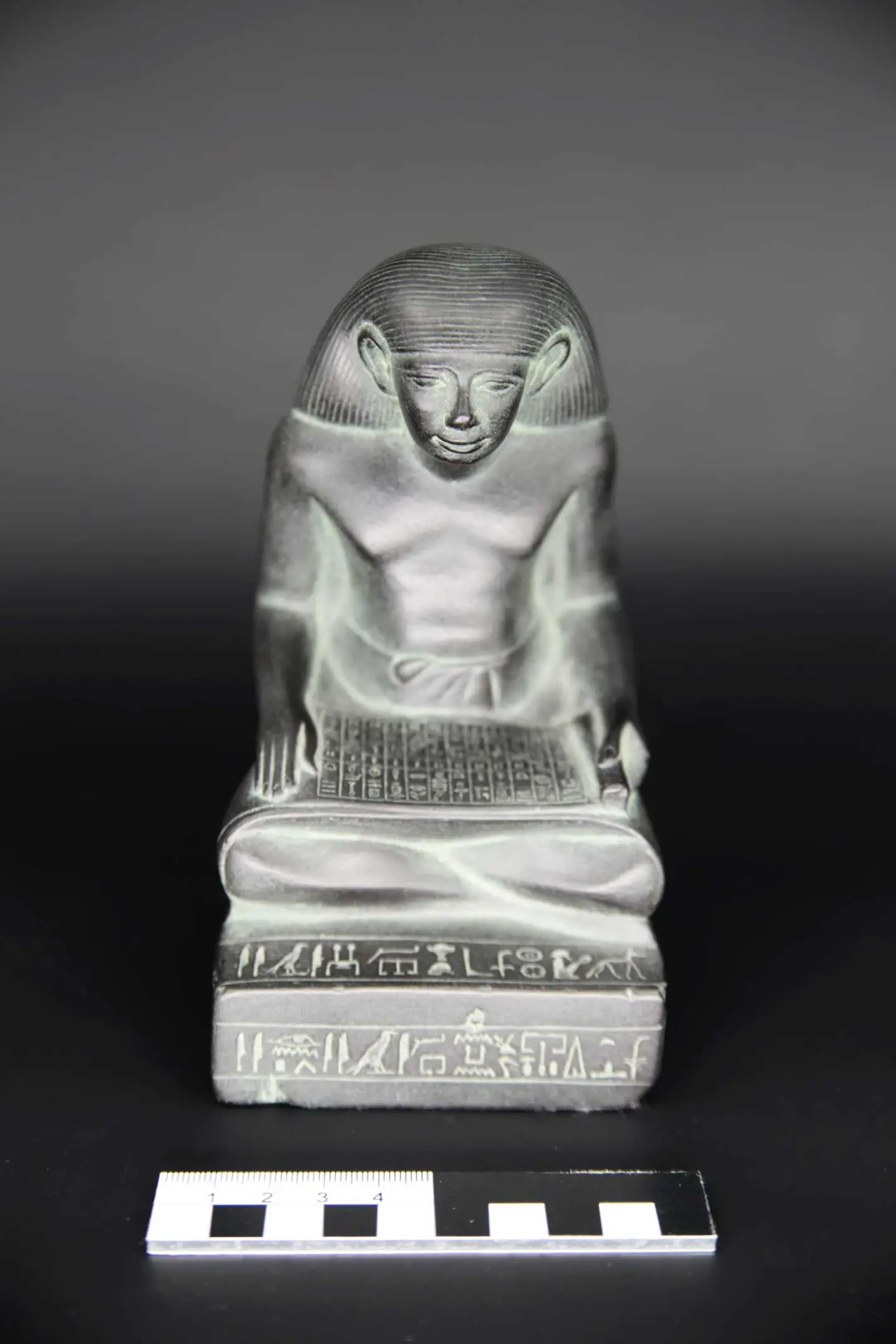

Statuette des Schatzhausvorstehers Iay

| Original: Inventarnummer: Louvre N 870 Maße: H: 16,5 cm, B: 9,3 cm, T: 9,9 cm Material: Grauwacke, dunkelgrün Datierung: Mittleres Reich; 12. Dynastie; Amenemhet II. (ca. 1877–1843 v. Chr.) Fundort: unbekannt |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 36 Maße: H: 16,5 cm, B: 9,3 cm, T: 9,9 cm; Sockel: L: 9 cm, B: 9,3 cm Material: Gips, schwarz gefärbt Ankauf: 2014; Schenkung durch Dr. Patrick Schollmeyer Herstellung: Ateliers d`art des Musees Nationaux, Paris |

Die Statuette stellt Iay dar, der unter anderem den Titel „Vorsteher des Schatzhauses“ trägt. Das Originalobjekt datiert in die Regierungszeit des Königs Amenemhet II. (ca. 1877–1843 v. Chr.).

Der Würdenträger Iay wird hier in der klassischen Haltung des Schreibers, im Schneidersitz, mit einem ausgerollten und mit Hieroglyphen beschrifteten Papyrus auf dem Schoß abgebildet. Er sitzt auf einem kissenartigen Sockel, der an der Vorder- und Oberseite ebenfalls mit Hieroglyphen beschriftet ist.

Iay trägt eine glatte, weit ausladende Perücke, welche auf den Schultern aufsitzt und die weit abstehenden Ohren freilässt. Er ist nur mit einem Schurz bekleidet, der von einem vor dem Bauch geknoteten Gürtel gehalten wird.

Das Original ist eines von nur sieben Objekten, die Napoleon I. Bonaparte eigenhändig von seinem Ägyptenfeldzug 1798–1799 nach Frankreich mitgebracht hat. Es besteht aus dunkelgrüner Grauwacke und wiegt 1,91 kg. Der Fundort ist unbekannt, Napoleon kaufte das Artefakt von einem Händler namens Edme Antoine Durand. [RG]

- Delange, Elisabeth, Catalogue des statues égyptiennes du Moyen Empire (2060–1560 avant J.-C.), Paris 1987.

- Ilin-Tomich, Alexander, Louvre N 870, in: Persons and Names of the Middle Kingdom, https://pnm.uni-mainz.de/2/title/104 [Zugriff: 17.02.2023].

- Siehe auch:

- https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010008520# [Zugriff: 19.12.2022].

Anch-Djed-Was-Neb-Symbol

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 8283 Maße: H: 8,3 cm Material: ägyptische Fayence Datierung: unbekannt Fundort: unbekannt |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 09 Maße: H: 8,3 cm, B: 6,3 cm, T: 1,1 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2009 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin |

Das Amulett des Anch-Djed-Was-Neb besteht aus der ausgeformten Darstellung von vier Hieroglyphen. In Szenen der Machtübergabe von einem Gott an den König ist es ein feststehender Ausdruck und wird formelhaft in Inschriften verwendet. Die einzelnen Hieroglyphen stehen dabei für die Schriftzeichen 𓋹 ꜣnḫ (Anch) „Leben“, 𓊽 ḏd (Djed) „Dauer“, 𓌀 wꜣs (Was) „Herrschaft“ und 𓎟 nb (Neb) „jede(s)/alle(s)“.

Hieroglyphen leiten sich meist von realweltlichen Objekten ab, bei den hier dargestellten Symbolen ist ihre Herkunft jedoch nicht in allen Fällen eindeutig geklärt. Während das Anch-Zeichen möglicherweise eine Schlaufe oder einen Sandalenriemen darstellt, handelt es sich beim Djed vermutlich um einen sog. „Djed-Pfeiler“, ein architektonisches Element, dessen oberes Ende mit organischem Material verziert war. Das Was-Zeichen symbolisiert ein Szepter, welches in Darstellungen von Göttern gehalten wird: an einem Stab ist dabei ein stilisierter Tierkopf, vielleicht einer Gazelle, am oberen Ende dargestellt; das untere Ende ist gegabelt. Das Neb stellt einen geflochtenen Korb dar. In ihrer Verbindung als Amulett haben diese Zeichen einen besonderen Nutzen: Amulette dienten zumeist dem Schutz ihres Trägers. Sie waren magisch aufgeladen und sollten Kraft und göttlichen Segen verleihen. Das Material und die Farbgebung spielten dabei ebenfalls eine wichtige Rolle, denn verschiedene Materialien und Farben besaßen eine unterschiedliche Symbolik und unterschieden sich auch in ihrer intendierten Funktion.

Das Original dieses Stücks besteht aus ägyptischer Fayence, der Gipsabguss stammt aus der Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin, in deren Katalog er mit dem Objekttitel „Segenswunsch“ aufgeführt wird, was dessen Nutzen treffend beschreibt. Wahrscheinlich wurde das Amulett einem Gott in einem Tempel als Votivgabe dargebracht oder einem Verstorbenen bei der Beisetzung mit ins Grab gegeben. Es bezeugt den Wunsch nach ewigem Leben und Macht. Da die ersten drei der vier Hieroglyphen auf dem Neb-Zeichen fußen, liest man dieses nach jedem Zeichen, also „alles Leben, alle Dauer, alle Herrschaft“. [DB]

- Altenmüller, Hartwig, in: Helck, Wolfgang/Otto, Eberhard (Hgg.), Lexikon der Ägyptologie I, Wiesbaden 1975, Sp. 1100–1105, s. v. Djed-Pfeiler.

- Andrews, Carol, in: Redford, Donald B. (Hg.), The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt I, Oxford u. a. 2001, 75–82, s. v. Amulets.

- Derchain, Philippe, in: Helck, Wolfgang/Otto, Eberhard (Hgg.), Lexikon der Ägyptologie I, Wiesbaden 1975, Sp. 268–269, s. v. Anchzeichen.

- Graham, Geoffrey, in: Redford, Donald B. (Hg.), The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt II, Oxford u. a. 2001, 163–167, s. v. Insignias.

- Herrmann, Christian, Ägyptische Amulette und Amulettmodel, in: Bibel+Orient-Museum [Hg.], 1001 Amulett. Altägyptischer Zauber, monotheisierte Talismane, säkulare Magie, Freiburg 2010.

- Klasens, Adolf, in: Helck, Wolfgang/Otto, Eberhard (Hgg.), Lexikon der Ägyptologie I, Wiesbaden 1975, Sp. 232–236, s. v. Amulett.

- Martin, Karl, in: Helck, Wolfgang/Otto, Eberhard (Hgg.), Lexikon der Ägyptologie VI, Wiesbaden 1986, Sp. 1152–1154, s. v. Was-Zepter.

- Quack, Joachim F., Altägyptische Amulette und ihre Handhabung, Orientalische Religionen in der Antike 31, Tübingen 2022.

- siehe auch:

- https://www.gipsformerei-katalog.de/sammlungsgebiete/aegypten/2626/segenswunsch?number=R-00985.1 [Zugriffsdatum: 03.02.2023].

Udjat-Auge

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 10222 Maße: k. A. Material: ägyptische Fayence Datierung: griechisch-römische Zeit (ab 332 v. Chr.) Fundort: unbekannt |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 39 Maße: H: 9,5 cm / B: 12,2 cm / T: 1,6 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2018 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin |

Udjat-Augen-Amulette sind eines der am weitesten verbreiteten Symbole des alten Ägypten. Ihre heilende und schützende Funktion ist bereits seit dem Alten Reich (ca. 2740–2168 v. Chr.) belegt und entspringt einem der ältesten ägyptischen Mythen, dem Osirismythos. Der Mythos handelt vom Kampf um die Herrschaft über Ägypten zwischen den Göttern Horus und Seth, der nach dem Tod von Osiris entbrannte. Im Zweikampf verletzt Seth das Auge des Horus, das durch magische Zaubersprüche wieder geheilt wird, weswegen das Udjat-Auge auch als Horus-Auge bekannt ist. Da Horus auch mit dem Mond in Verbindung gebracht wird, wurde es als Mond-Auge bezeichnet. Die Benennung „Udjat“ bedeutet übersetzt „heil sein, unversehrt sein“.

Das Horus- oder Mond-Auge braucht zudem einen Gegenpart, um ein vollständiges Augenpaar zu bilden. Dies geschieht in Form des Auges des Gottes Re, der als Personifizierung der Sonne gesehen wurde. So kann ein einzelnes Udjat-Auge nicht nur ein Horus- oder Mond-Auge darstellen, sondern gleichermaßen auch als Re- oder Sonnen-Auge betrachtet werden. In Darstellungen mit zwei nebeneinanderliegenden gespiegelten Augen handelt es sich also um ein Sonnen- und ein Mondauge bzw. Re- und Horus-Auge.

Ein Udjat-Auge besteht charakteristisch aus Augenbraue, dem Lidfeld, Lidrändern – die in einen langen, horizontalen Schminkstrich münden – einem Augapfel mit mittig liegendem Pupillen-Iris-Bereich, dem schräg nach unten verlaufenden Spiralbogen, einem Zwickelfeld unter dem Schminkstrich sowie einem vertikalen Fortsatz unter dem Mittelpunkt des Auges. Das Original des Gipsabguss ist aus ägyptischer Fayence und datiert in die griechisch-römische Zeit (332 v. Chr.–313 n. Chr.). [DB]

- Herrmann, Christian, in: Bibel+Orient-Museum [Hg.], 1001 Amulett. Altägyptischer Zauber, monotheisierte Talismane, säkulare Magie, Freiburg 2010.

- Finneiser, Klaus, u. a., Alltag – Luxus – Schutz. Schmuck im Alten Ägypten, Berlin 2015.

- Müller-Winkler, Claudia, in: Helck, Wolfgang/Otto, Eberhard (Hgg.), Lexikon der Ägyptologie VI, Wiesbaden 1986, Sp. 824–826, s. v. Udjatauge.

- Otto, in: Helck, Wolfgang/Otto, Eberhard (Hgg.), Lexikon der Ägyptologie I, Wiesbaden 1975, Sp. 562–567, s. v. Augensagen.

- Quack, Joachim F., Altägyptische Amulette und ihre Handhabung, Orientalische Religionen in der Antike 31, Tübingen 2022.

- siehe auch:

- https://www.gipsformerei-katalog.de/sammlungsgebiete/aegypten/4475/horusauge-doppelseitig [Zugriffsdatum: 03.02.2023].

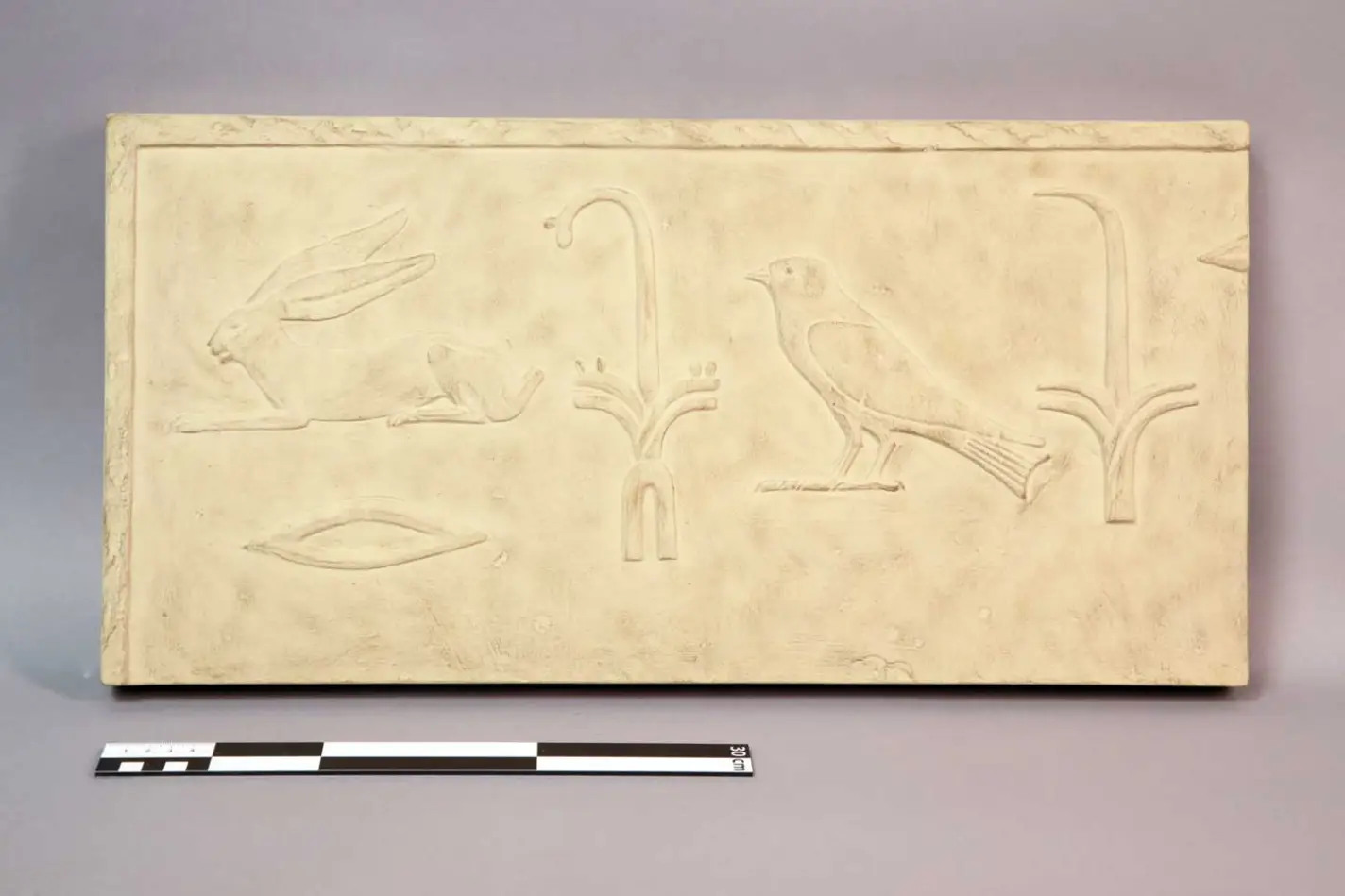

Bildhauerstudie „Eule und Schmutzgeier“

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 22588 Maße: H: 9,4 cm; B: 16,7 cm; T: 3 cm Material: Kalkstein Datierung: Spätzeit/griechisch-römische Zeit (ab 664 v. Chr.) Fundort: unbekannt |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 29 Maße: H: 9,2 cm; B: 16,5 cm; T: 1,6 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2015 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin Erwerb der Form: 1975 |

Der Gipsabguss mit dem Titel „Bildhauerstudie Eule und Schmutzgeier“ wurde 2015 für die ägyptologische Studiensammlung Jungnickel erworben und zeigt die Abbildung zweier Hieroglyphenzeichen. Auf der Replik werden eine Eule und ein Geier gezeigt, die die Laute „m“ und „Aleph“ darstellen. Die Rückseite des Originals zeigt ebenfalls zwei Hieroglyphenzeichen: Es sind zwei Schwalben in unterschiedlicher Größe dargestellt, die als wer zu lesen sind und in einer quadratischen Form eingefasst wurden.

Wie diese Zeichen verdeutlichen, stellen Hieroglyphen nicht ausschließlich das dar, was sie abbilden. Vielmehr gibt es Zeichen, die als ganzes Wort zu lesen sind und häufig das Dargestellte widerspiegeln (Ideogramm) oder bestimmte Lautwerte wiedergeben (Phonogramm). Letzteres ist bei den reliefierten Hieroglyphen der „Bildhauerstudie“ der Fall. Zudem gibt es auch Zeichen, die am Ende eines Wortes stehen und diesem eine bestimmte Bedeutungssphäre zuweisen (Determinative bzw. Klassifikatoren). Da gerade die Darstellung dieser einzelnen Hieroglyphenzeichen so detailliert erscheint, erscheint die Deutung als Bildhauerstudie zu Übungszwecken zunächst plausibel. Neueren Forschungen zufolge können diese allerdings auch als Votivgaben gedeutet werden. So besitzen sie einen magisch-religiösen Wert und galten unter anderem als Weihgaben im Rahmen von kultischen Handlungen. Es gibt zahlreiche Vergleichsstücke, die dies unterstreichen, so beispielsweise drei Bildhauermodelle aus dem Museo Egizio in Turin. Auf diesen werden neben den Hieroglyphenzeichen Schwalbe, Eule sowie Wachtelküken, der Gott Bes in anthropoider Form und die Göttinnen Nechbet (Geier) und Wadjet (Schlange) in Tierform dargestellt. Dabei sind es gerade letztere, die durch die Abbildung einzelner Götter als Votivgaben identifiziert werden können. [CLE]

- Altenmüller, Hartwig, Einführung in die Hieroglyphenschrift, Hamburg 2005.

- Kaiser, Werner, Ägyptisches Museum Berlin. Östlicher Stülerbau am Schloss Charlottenburg, Berlin 1967.

- Jancziak, J., Beidseitig reliefierte Bildhauerstudie mit der Darstellung einer Eule und eines Geiers auf einer Seite und zwei Schwalben auf der anderen Seite, URL: https://recherche.smb.museum/detail/598869/beidseitig-reliefierte-bildhauerstudie-mit-der-darstellung-einer-eule-und-eines-geiers-auf-einer-seite-und-zwei-schwalben-auf-der-anderen-seite?language=de&question=ÄM+22588&limit=15&controls=none&objIdx=0 [Zugriff: 06.01.2023].

- Tomoum, Nadja Samir, The Sculptors' Models of the Late and Ptolemaic Periods. A Study of the Type and Function of Ancient Egyptian Artefacts, Kairo 2005.

- Schneider, Thomas, Lexikon der Pharaonen, München 1996.

- Seipel, Wilfried, Gott – Mensch – Pharao. Viertausend Jahre Menschenbild in der Skulptur des Alten Ägypten, Wien 1992.

- Young, Eric, Sculptor's Models or Votives? In Defense of a Scholarly Tradition, in: Bulletin of the Metropolitan Museum of Art New York 22, 1964, 247–256.

- Siehe auch:

- Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin, Eule und Geier (von R-00570), URL: https://www.gipsformerei-katalog.de/sammlungsgebiete/aegypten/3956/eule-und-geier-von-r-00570?number=R-00570-B [Zugriff: 05.01.2023].

- Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin, Schwalben / Eule und Geier (doppelseitig), URL: https://www.gipsformerei-katalog.de/sammlungsgebiete/aegypten/413/schwalben/eule-und-geier-doppelseitig?number=R-00570 [Zugriff: 05.01.2023].

- Museo Egizio, Bildhauermodell der Hieroglyphe des königlichen Titels "die beiden Damen" (die Kobra-Göttin Wadjet und die Geiergöttin Nechbet), URL: https://collezioni.museoegizio.it/en-GB/material/Cat_7055_2/?description=&inventoryNumber=Cat.+7055%2f2&title=&cgt=&yearFrom=&yearTo=&materials=&provenance=&acquisition=&epoch=&dynasty=&pharaoh= [Zugriff: 02.02.2023].

- Museo Egizio, Bildhauermodell der Hieroglyphe der Schwalbe, URL: https://collezioni.museoegizio.it/en-GB/material/Cat_7060/?description=&inventoryNumber=Cat.+7060&title=&cgt=&yearFrom=&yearTo=&materials=&provenance=&acquisition=&epoch=&dynasty=&pharaoh= [Zugriff: 02.02.2023].

- Museo Egizio, Bildhauermodell des Kopfes des Gottes Bes und mehrerer Hieroglyphen (Menschenkopf, Eule, Wachtelküken), URL: https://collezioni.museoegizio.it/en-GB/material/Cat_7053/?description=&inventoryNumber=7053&title=&cgt=&yearFrom=&yearTo=&materials=&provenance=&acquisition=&epoch=&dynasty=&pharaoh= [Zugriff: 02.02.2023].

EXKURS: Ein schöner Rücken kann auch entzücken…

Der überwiegende Teil der Objekte der ägyptologischen Studiensammlung Jungnickel stammt aus der Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin. Diese Institution fertigt seit mehr als 200 Jahren Repliken von Museumsobjekten aus Berlin, aber auch anderen europäischen Sammlungen, an. Mit über 7000 Formen, aus denen Gipsabgüsse hergestellt werden können, ist sie die weltweit größte Manufaktur ihrer Art. Die Rückseiten der dort gefertigten Objekte erlauben einen spannenden Einblick in die Fertigungstechnik und tragen das Siegel der Gipsformerei.

Kanidengestaltiger Kopf einer Götterstatue

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 21781 Maße: H: 24 cm, T: 18 cm Material: Holz Datierung: Neues Reich, 18. Dynastie (ca. 1539–1292 v. Chr.) Fundort: Theben |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 44 Maße: H: 24,5 cm, B: 17,5 cm, T: 21,6 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2018 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin Herstellungsjahr der Form: 1926 |

Dieser Abguss zeigt das hölzerne Kopfstück einer Statue aus der 18. Dynastie (ca. 1539–1292 v. Chr.), deren vermutlich anthropomorph gestalteter Körper fehlt. Die Form ist die eines Kaniden, der aufgrund der Länge und Form seiner Ohren und seiner Schnauze als Schakal angesprochen wurde. Allerdings haben DNA-Untersuchungen an Mumien von Kaniden gezeigt, dass es sich bei diesen Tieren oft um eine Art ägyptischen Wolf gehandelt hat. In der Mythologie hatten Kaniden als Beschützer der Nekropole einen direkten Bezug zur Grabsphäre, wie der Gott Anubis, der als schwarzer Schakal oder als Mensch mit Schakalkopf dargestellt wurde. Andere Darstellungen schakalköpfiger Kreaturen waren Wächterdämonen, die als Hüter bestimmter Regionen oder Tore der Unterwelt, der Duat, fungierten. Die Statue, zu der dieser Schakalkopf gehörte, war vermutlich Teil des Begräbnisrepertoires und diente als Wächter gegen böse Mächte, die das Grab und die Vollendung der Reise des Verstorbenen ins Jenseits bedrohten.

Die Symbolik dieser Art von Kaniden war in der Mythologie mit Aspekten der Bestattung und des Lebens nach dem Tod verbunden, die in der wichtigsten Kanidengottheit, dem Totengott Anubis, zum Ausdruck kamen. Der ägyptische Wolf war von Natur aus ein Aasfresser und brach daher in die Nekropolen ein und grub Leichen aus. Magisch wurden Kaniden zur Abwehr von Gefahren eingesetzt, d. h. man nahm ihre Bedrohung an, um sie zu besiegen, und ihre Bilder dienten dazu, die Gräber magisch vor Gefahren wie Schakalen oder Grabräubern zu schützen. Als Beschützer des Friedhofs fungierten bspw. auch der Gott Upuaut, der himmlische Leitschakal, dessen Name „Wegeöffner" bedeutet, Duamutef, eine Gottheit, die mit den Kanopen in Verbindung stand – Gefäße, in denen entnommene Eingeweide von Verstorbenen aufbewahrt wurden – Chontamenti, Herr der Nekropole von Abydos, Anput, die weibliche Form von Anubis, und natürlich Anubis selbst, der eine größere Rolle spielte, indem er an den Bestattungsritualen und der Reise des Verstorbenen ins Jenseits beteiligt war. Altägyptische Priester konnten Masken mit Kanidenköpfen tragen, um Anubis bei solchen Ritualen nachzuahmen.

Genau wie die Masken wurde auch diese Götterstatue schwarz gefärbt. Die Farbe symbolisierte die Auferstehung, da sie an die fruchtbare schwarze Erde an den Ufern des Nils erinnerte, auf der nach der jährlichen Überschwemmung Getreide wuchs. Im Grab des Königs Haremhab, dem letzten König des 18. Dynastie, wurde eine kleinere, vergleichbare Holzstatue einer menschlichen Figur mit Kanidenkopf gefunden, neben vielen anderen Holzstatuen, die tierköpfige Wächter der Unterwelt darstellen. Daher wird diese Götterstatue ebenfalls in diesen Zeitraum datiert. [DDN]

- Kitagawa, C., The Tomb of the Dogs at Asyut. Faunal Remains and Other Selected Objects, The Asyut Project 9, Wiesbaden 2016.

- Lurker, M., Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter, Darmstadt 1987.

- Schäfer, H., Ägyptische Abteilung. Zwei Tierköpfe, in: Amtliche Berichte aus den Königlichen Kunstsammlungen, 38/5, Berlin 1917, 8–15.

- Pinch, G., Egyptian Mythology. A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of Ancient Egypt, Oxford 2002.

- Wiese, A. B., Tutanchamun. Das goldene Jenseits: Grabschätze aus dem Tal der Könige, München 2004.

- Wilkinson, R. H., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, London 2003.

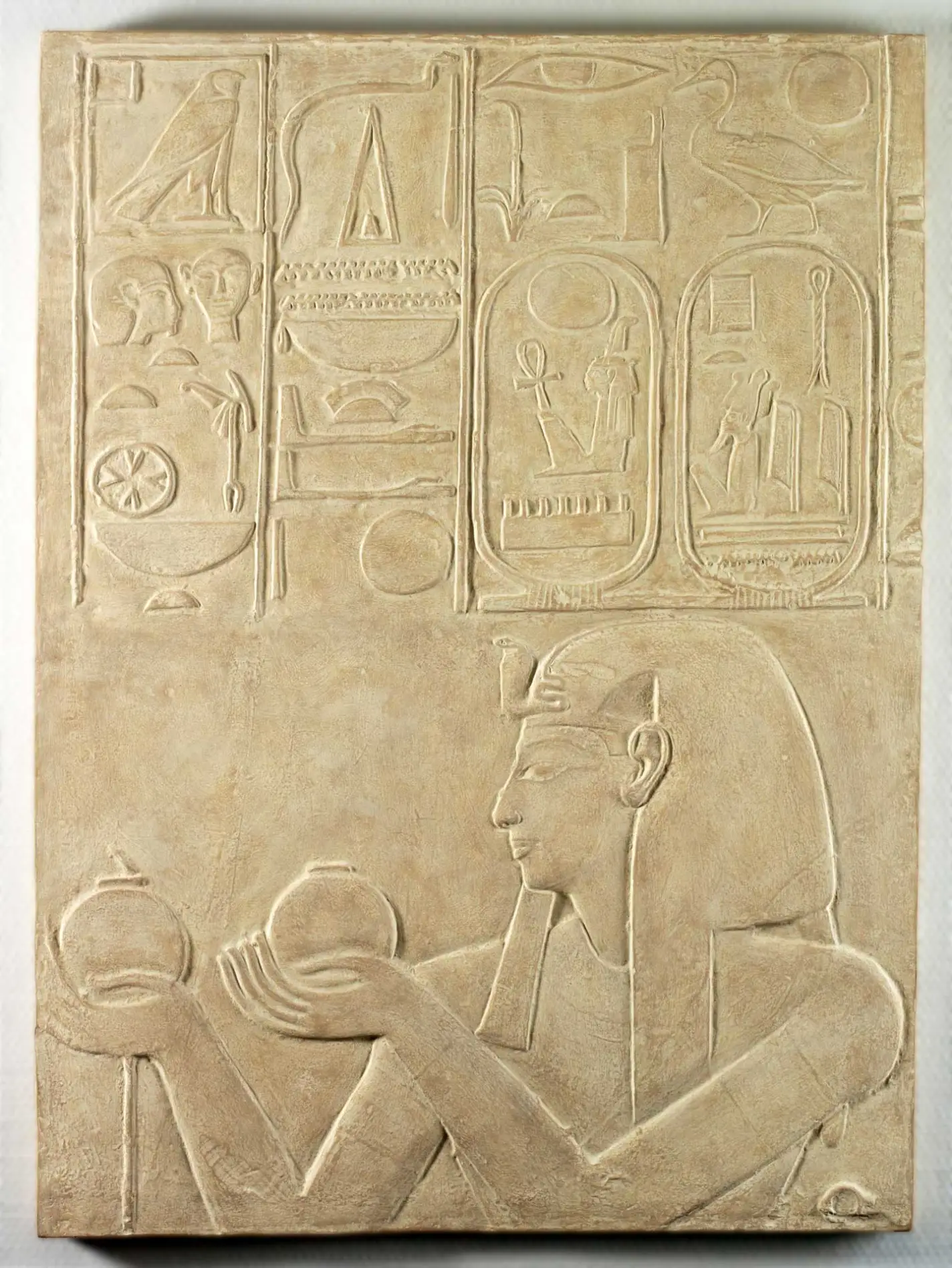

Stele des Ramses-Seth-her-wenemef

| Original: Inventarnummer: APM 9114 (Allard Pierson Museum, Amsterdam) Maße: H: 31,7 cm, B: 21,3 cm, T: 4,2 cm Material: Kalkstein Datierung: Neues Reich, 20. Dynastie, Ramses IV. (ca. 1156–1150 v. Chr.) Fundort: Medinet Habu oder Deir el-Bahari |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 44 Maße: H: 32 cm, B: 21,2 cm, T: 3,5 cm Material: Gips, unbemalt Ankauf: aus dem Nachlass von Dr. Mechthild Schade-Busch Herstellung: k. A. |

Dieser Abguss zeigt eine Stele mit rundem Abschluss und vertieftem Relief, die Ramses-Seth-her-wenemef, einem königlichen Hausvorsteher des Königs Ramses' IV. (ca. 1156–1150 v. Chr.) der 20. Dynastie des Neuen Reiches, zuzuordnen ist. Er ist auf der rechten Seite dargestellt. Er zeigt eine Glatze und trägt eine Halskette, ein langes, kunstvolles Gewand mit gefalteten Ärmeln und Schurz, wie es für wohlhabende Personen dieser Zeit typisch war, sowie Sandalen. Seine rechte Hand ist zur Anbetung erhoben, während seine linke Hand ein kupfernes Kohlebecken als Opfergabe an den Gott vor ihm hält. Ptah, der Schöpfergott und Gott der Handwerker, steht auf einem Sockel und ist in seiner üblichen Ikonographie dargestellt: Ein Mann mit Kinnbart, der die flache Kappe eines Handwerkers und einen mumienartigen Umhang oder ein Leichentuch trägt, hält ein Zepter, in dem sich drei verschiedene Symbole, das Anch, das Was und das Djed vermischen. Die hieroglyphischen Inschriften über ihnen nennen die Namen und Rollen der beiden Figuren sowie den königlichen Titel des Herrschers.

In einem einzigen Register stellt der Besitzer dieser Votivstele seine persönliche religiöse Frömmigkeit dar. Ramses-Seth-her-wenemef zeigt seinen Status als hochrangiger Beamter in seinem Titel als königlicher Hausvorsteher und in der Art seiner Kleidung. Sein Rücken ist leicht nach vorne gelehnt und seine Hände sind in Anbetung erhoben, eine Haltung, die Respekt und Hingabe gegenüber einer Gottheit ausdrückt. Außerdem steht er nicht mit leeren Händen da, denn er bringt ein Kohlebecken dar, um den Gott mit seinem Rauch zu reinigen. Er zollt auch dem König Tribut, der zwar nicht bildlich dargestellt ist, aber in den beiden Kartuschen in der Mitte oben zwischen den Figuren genannt ist. Sie symbolisieren, dass der König ein Bindeglied und Vermittler zwischen den Göttern und dem Menschen ist. Die Form, in der der Name des Königs geschrieben ist, lässt darauf schließen, dass die Stele nach dem zweiten Jahr der Herrschaft Ramses‘ IV. angefertigt wurde.

Im Gegensatz dazu wird Ptah in einer starren Haltung dargestellt. Seine Figur ist etwas größer als die von Ramses-Seth-her-wenemef. Die Inschriften nennen ihn „Ptah vom Platz der Schönheit“, was sich auf das Tal der Königinnen in Theben West bezieht, wo die Gemahlinnen und teils Kinder der Könige in ihren aufwendig geschmückten Gräbern ruhen. Ptah ist als Schöpfergott und Förderer von Kunst und Handwerk eng mit der Nekropole verbunden. Als einer der ältesten Götter im ägyptischen Pantheon ist er seit der 1. Dynastie (3000–2850 v. Chr.) belegt. Sein ursprüngliches Kultzentrum war die alte Hauptstadt Memphis, wo er zusammen mit seiner göttlichen Gemahlin, der Löwengöttin Sachmet, und ihrem Sohn, dem Lotosgott Nefertem, in einer Triade verehrt wurde. Vom einfachen Volk wurde er wegen seiner Fähigkeit, die Gebete Gläubige zu erhören, besonders verehrt und „Ptah des hörenden Ohrs“ genannt. Auf dieser Stele definiert sich Ramses-Seth-her-wenemef als einer seiner Anhänger. [DDN]

- Eggebrecht, A. (Hg.), Corpus Antiquitatum Aegytiacarum 12, Hildesheim 1981.

- Lurker, M., Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter, Darmstadt 1987.

- Pinch, G., Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of Ancient Egypt, Oxford 2002.

- Wilkinson, R. H., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, London 2003.

Statuette des Osiris mit Atef-Krone

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 8287 Maße: H: 22,4 cm (mit Zapfen) Material: Bronze Datierung: Spätzeit/griech.-röm. Zeit (664 v. Chr.–313 n. Chr.) Fundort: unbekannt |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 33 Maße: H: 22,6 cm (mit Sockel)/20,2 cm (ohne Sockel), B: 5,5 cm, T: 4 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2016 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin Herstellungsjahr der Form: 1896 |

Der Gipsabguss der Statuette des Osiris mit Atef-Krone wurde 2016 für die ägyptologische Studiensammlung Jungnickel angekauft und stellt die Replik einer Kleinbronze dar. Die Statuette gibt den Totengott Osiris in anthropoider, stehender Form wieder. Sein Körper ist in ein enganliegendes und bis zum Boden reichendes Tuch gehüllt, das an ein Leichentuch erinnert und auf seine Rolle als Herrscher des Jenseits hinweist. Desweiteren zeichnen die Königsinsignien Krummstab und Wedel sowie ein Götterbart ihn als Herrscher aus. Das Ende des Barts an seinem Kinn ist nach oben gerollt und kann, neben Göttern, auch von verstorbenen Königen getragen werden. Zuletzt trägt er die sog. Atef-Krone, die zu beiden Seiten von zwei Straußenfedern flankiert wird und mit einer Uräusschlange versehen ist. Die Atef-Krone kann unter anderem symbolisch für die Wiedergeburt und demnach in direkter Verbindung zu Osiris und dem altägyptischen Totenglauben stehen.

Figuren des Gottes Osiris waren in weiten Teilen Ägyptens sowohl im königlichen als auch privaten Bereich für kultische Zwecke verbreitet. Vor allem aber waren es die Kleinbronzen dieses Gottes, die sich aufgrund der einfach herzustellenden Form viele Menschen leisten konnten. Sie wurden in großen Mengen produziert, wie beispielsweise Funde aus der Nekropole Umm el-Qaab (Abydos) zeigen. Dort befindet sich das Grab des frühdynastischen Königs Djer, dass später als Grabstätte des Osiris galt, weswegen Umm el-Qaab auch als kulturelles Zentrum des Osiris angesehen wurde. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts fanden die Ausgräber Émile Amélineau und W. Matthew Flinders Petrie zahlreiche Osirisfiguren. Auch in neueren Untersuchungen des Deutschen Archäologischen Instituts fanden sich zahlreiche Votivfiguren des Osiris sowie weitere Votivgaben wie bspw. Keramik. [CLE]

- Budka, Julia, Votivgaben für Osiris. Neue Forschungen in Umm el-Qaab/Abydos, in: Sokar. Die Welt der Pyramiden 29, 2014, 56–65.

- Effland, Andreas/Effland Ute, Ritual and Cult Figures of the God Osiris in Umm el-Qaab, in: Archaeology in Egypt. Magazine of the German Archaeological Institute Cairo 5, 2019, 46.

- Effland, Andreas/Effland, Ute, Umm el-Qaab (Abydos). Untersuchungen zum Osiriskult in Abydos vom Alten Reich bis in die Spätantike. Die Arbeiten der Jahre 2018 und 2019, in: e-Forschungsberichte des DAI, 2019, 56–61.

- Griffiths, J. Gwyn, in: Redford, Donald B. (Hg.), The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt II, Oxford u. a. 2001, 615–619, s. v. Osiris.

- Lurker, Manfred, Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter, Frankfurt am Main 2008.

- Roeder, Günther, Ägyptische Bronzefiguren. Text- und Tafelband, Berlin 1956.

- Mojsov, Bojana, Osiris. Death and Afterlife of a God, Malden u. a. 2015.

- Weiß, Katja, Ägyptische Tier- und Götterbronzen aus Unterägypten. Untersuchungen zu Typus, Ikonographie und Funktion sowie der Bedeutung innerhalb der Kulturkontakte zu Griechenland, Ägypten und Altes Testament. Studien zu Geschichte, Kultur und Religion Ägyptens und des Alten Testaments 81, Wiesbaden 2012.

- Siehe auch:

- Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin, Osiris mit oberägyptischer Krone, URL: https://www.gipsformerei-katalog.de/sammlungsgebiete/aegypten/3142/osiris-mit-oberaegyptischer-krone [Zugriff: 05.01.2023].

Statuette der Göttin Neith

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 7708 Maße: H: 27,2 cm Material: Bronze Datierung: Spätzeit, 26. Dynastie (664–610 v. Chr.) Fundort: unbekannt, mögl. Sais |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 19 Maße: H: 28,1 cm (mit Sockel)/25,7 cm (ohne), B: 3,7 cm, T: 8,5 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2009 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin Herstellungsjahr der Form: 1926 |

Der Abguss zeigt ein Kultbild der Neith, der Göttin der Jagd und Schutzgottheit des im Nildelta gelegenen Ortes Sais. Das Original datiert in die 26. Dynastie (664–610 v. Chr.). Neith ist in schreitender Haltung auf einem rechteckigen Sockel mit hieroglyphischen Inschriften dargestellt. Die rechte Hand ruht neben ihrem Körper, während die linke nach vorne ausgestreckt ist, und in ihrem ursprünglichen Zustand wahrscheinlich ein Zepter trug. Ihr schlanker Körper ist in ein enges Kleid gehüllt und sie trägt einen Halskragen. Die Oberarme schmücken Armbänder. Ein deutliches Kennzeichen der Göttin Neith ist die “Rote Krone” von Unterägypten, im Gegensatz zur "Weißen Krone" von Oberägypten. Der herrschende König von Ägypten wurde mit beiden Kronen in Form der Doppelkrone dargestellt, um zu zeigen, dass er die Macht über die beiden Hauptterritorien Ägyptens hatte. Die Inschriften enthalten eine Weihinschrift „geweiht von Kanscho, Sohn des Pete-Neit (?)…“ sowie einen Segenswunsch „Rede der Neith, Herrin des Himmels, gebe Leben und Gesundheit dem Pete-Neit (?)…“

Während der 26. Dynastie, der sogenannten „Saitenzeit“, regierte eine neue Linie von Königen Ägypten von der Stadt Sais aus. Als Hauptgöttin von Sais erlebte die Saitenzeit eine Renaissance des Kultes der Neith. Diese Figur ist eine von vielen erhaltenen Bronzefiguren mit denselben Merkmalen aus dieser Zeit und dieser Region, diese besondere Statuette enthält allerdings zusätzlich viel Zinn. Obwohl ihre Herkunft nicht vollständig geklärt ist, könnte sie bei Tempelzeremonien als Votivgabe oder bei häuslichen Kulten eine Rolle bezeichnend haben. Wie andere Göttinnen sind ihre Armbänder und ihre Halskette besonders wertvoll, da Neith keine aufwendige Perücke trägt, was die Aufmerksamkeit auf andere Details lenkt. Ihre durch das enge Kleid betonten Körperformen wie Brüste, Hüften und Nabel sind Proportionen, die aus der vorangegangenen Epoche der Geschichte, der Kuschitenzeit, übernommen wurden.

Neith hat zahlreiche Facetten: Als Schöpfergöttin hat sie ihren eigenen Schöpfungsmythos, in dem sie als erstes Wesen im Universum gilt und als „Mutter und Vater aller Dinge“ galt, indem der Sonnengott Re aus ihr geboren wurde. Ein weiterer Mythos besagt, dass sie die Welt mit sieben magischen Worten erschuf und die Mutter aller Krokodile und Schlangen war. Als weise Kriegsgöttin mit den Titeln „Herrin des Bogens“ und „Herrscherin der Pfeile“, die die Griechen mit ihrer Göttin Athene in Verbindung brachten, wird Neith mit Waffen assoziiert und oft mit Pfeil und Bogen dargestellt. Ihr Emblem, das in manchen Darstellungen als Kopfbedeckung auftaucht, sind zwei gekreuzte Pfeile oder Bögen auf einem Schild. Ein weiteres ihrer Symbole war die Biene, ihr Tempel in Sais wurde manchmal „Haus der Biene“ genannt. Wie viele andere ägyptische Gottheiten hat auch sie Verbindungen zum Grabbereich, wobei ihre markanteste Rolle die einer der vier Göttinnen ist, die den Sarkophag und Kanopenkasten, der zur Aufbewahrung der entnommenen Eingeweide des Verstorbenen diente, schützen. [DDN]

- Helmboldt-Doyé, J., Statuette der Göttin Neith mit roter Krone in Stand-Schreit-Haltung, in: https://recherche.smb.museum/detail/599081/statuette-der-g%C3%B6ttin-neith-mit-roter-krone-in-stand-schreit-haltung?language=de&question=neith&limit=15&controls=none&objIdx=1 [Zugriff: 12.12.2022].

- Kaiser, W., Ägyptisches Museum Berlin: Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz; Östlicher Stülerbau am Schloß Charlottenburg, Berlin 1967.

- Pinch, G., Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of Ancient Egypt, Oxford 2002, 169–170.

- Riederer, J., Die naturwissenschaftliche Untersuchung der Bronzen des Ägyptischen Museums Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin, in: Riederer, J. (Hg.), Berliner Beiträge zur Archäeometrie 3, Berlin 1978.

- Roeder, G., Ägyptische Bronzefiguren, Staatlichen Museen zu Berlin Mitteiling aus der Ägyptischen Sammlung 6, Berlin 1956.

- Schoske, S./Wildung, D., Gott und Götter im Alten Ägypten, Mainz 1993.

- Wilkinson, R. H., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, London 2003.

Statuette des Gottes Thot als Pavian

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 4438 Maße: H: 16,5 cm, B: 8,8 cm, T: 8,3 cm Material: Serpentinit Datierung: Spätzeit/griech.-röm. Zeit (ab 664 v. Chr.) Fundort: unbekannt |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 02 Maße: H: 17 cm, B: 9 cm, 9 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2009 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin Herstellungsjahr der Form: 1920 |

Diese Replik zeigt ein Kultbild von Thot, dem Gott der Weisheit und der Schrift, in Form eines Pavians, der auf einem verzierten Sockel sitzt. Man kennt Thot vielleicht eher in seiner Form eines ibisköpfigen Mannes, aber auch seine Paviangestalt ist aufgrund des Mondaspekts von Thot sehr bekannt, da Paviane symbolisch mit dem Mond in Verbindung gebracht wurden. In dieser Darstellung hat Thot eine auffällige Mähne, die vom Kopf bis zum Rumpf reicht, und er sitzt mit angezogenen Beinen und sehr menschlich wirkenden Pfoten auf seinen Knien. Er trägt ein Pektoral mit der Darstellung der Mondbarke, die jede Nacht den Himmel überquert. Auf dem Sockel wiederholt sich dasselbe Motiv in symmetrischer Weise: das Anch, das Symbol des Lebens, das Was, das Symbol der Herrschaft, und das hieroglyphische Zeichen Neb, das „alles“ bedeutet. Der mächtige und kluge Gott Thot sitzt also über „Alle Macht, alles Leben“.

Obwohl er in Form von zwei verschiedenen Tierarten, dem Ibis und dem Pavian, dargestellt werden konnte, war die häufigste rein zoomorphe Darstellung von Thot die des Pavians. Paviane waren wilde Tiere, die ebenfalls mit der Sonne assoziiert wurden, wenn sie stehend mit erhobenen Händen die Morgendämmerung begrüßten, und mit dem Mond, oft den Mondkopfschmuck tragend, der eine Mondsichel über einer Mondscheibe symbolisiert, den diese Statuette aufgrund des Lochs in der Mitte des Kopfes ursprünglich gehabt haben könnte. Die Statuette trägt zudem eine Halskette mit dem Symbol des Mondes. Es ist bemerkenswert, dass Chons, ebenfalls ein mit dem Mond assoziierter Gott, auch eine Pavianmanifestation hat. Die Pfoten des Pavians ähneln menschlichen Händen, weshalb man glaubte, dass sie wie Schreiber schreiben konnten. Es gibt viele Beispiele für Statuetten von Schreibern in ihrer typischen Sitzposition im Schneidersitz, unterhalb einer Figur des Gottes Thot als Gott der Schreiber in Paviangestalt.

Ein weiterer Aspekt des männlichen Pavians war seine scheinbar aggressive Männlichkeit, die in dieser Statuette durch die deutliche Darstellung des Phallus zwischen seinen Beinen dargestellt wird.

Statuetten von Pavianen wurden seit frühdynastischer Zeit in Tempeln aufgestellt, aber es ist unklar, ob dieses Exemplar eine Tempelvotivgabe oder Teil eines Hausaltars war. Eine andere Theorie besagt, dass die kleinen Pavianfiguren über den Ausflussöffnungen von Wasseruhren auf einem Sockel saßen, zu dem Stufen führten. So oder so hebt dieses, aus dem ursprünglich zerbrechlichen Serpentinitmaterial gefertigte Exemplar, sekundäre Aspekte des Gottes des Wissens hervor, des Aufzeichners der Götter, der jede den Menschen bekannte und unbekannte Sprache erfunden hat, was ihn direkt mit dem Mond, der Potenz, der Schrift und der Macht über alles Lebendige in Verbindung bringt. [DDN]

- Kischkewitz, H., Figur des Gottes Thot als Pavian, in: Priese, K.-H. (Hg.), Ägyptisches Museum Berlin, Museumsinsel Berlin, Mainz 1991, 176.

- Lurker, M., Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter, Darmstadt 1987.

- Pinch, G., Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of Ancient Egypt, Oxford 2002.

- Wilkinson, R. H., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, London 2003.

Statuette eines Apisstiers

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 7675 Maße: H: 13,3 cm, B: 13,2 cm, T: 4,25 cm (Sockel: H: 1,45 cm, B: 3,5 cm, T: 11,4 cm) Material: Bronze Datierung: Spätzeit (664 v. Chr.–332 v. Chr.) Fundort: unbekannt |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 50 Maße: H: 13,3 cm, B: 13,2 cm, T: 4,25 cm (Sockel: H: 1,45 cm, B: 3,5 cm, T: 11,4 cm) Material: Gips, schwarz gefärbt Ankauf: 2020 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin Herstellungsjahr der Form: 1936 |

Apis, der Stiergott, stellt das lebende Abbild des Gottes Ptah, des Stadtgotts von Memphis, dar. Heilige Stiere wurden in ganz Ägypten verehrt und z. B. in Memphis in speziellen Tempelställen gehalten. Nach dem Tod der Tiere wurden sie mumifiziert und rituell in riesigen Sarkophagen bestattet. In Sakkara, der Nekropole nahe Memphis, wurden diese Mumien zunächst in Einzelgräbern beigesetzt. Später ließ Ramses II. große unterirdische Galerien errichten, die als Grabstätte dienten. Dieses sogenannte Serapeum wurde bis in die ptolemäische Zeit benutzt.

Die Gipskopie der kleinen Statuette, welche im Original aus Bronze gegossen wurde, zeigt einen Apisstier in einer typischen Darstellung mit einer Sonnenscheibe und einer Uräuskobra zwischen den Hörnern. Hierbei deutet die Sonnenscheibe die Verbindung zum Sonnengott Re an, die Uräuskobra stellt hingegen ein apotropäisches, d. h. Dämonen/Unheil abwehrendes, Schutzsymbol sowie eine Insignie des Königtums dar. Um den Hals des Tieres deutet ein umlaufendes Muster einen breiten Halskragen an. Auf dem Rücken trägt es ein rautenförmig gemustertes Tuch. Oberhalb der Vorder- und Hinterbeine ist je ein Flügelpaar dargestellt. Es handelt sich beim Original um ein Weihegeschenk an den Gott Ptah, das umlaufend am Sockel die Namen der Stifter in hieroglyphischer Schrift zeigt. Die Gipskopie ist bronzefarben bemalt, durch Bemalung wurde ebenfalls eine Patina imitiert. [RG]

- Bonnet, Hans, in: ders. (Hg.), Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, Hamburg 2000, 46–51, s. v. Apis.

- Dodson, Aidan, A Load of Old Bull. The Serapeum of Saqqara Part 1, in: Ancient Egypt Magazine, December 2019/January 2020, 30–38.

- Dodson, Aidan, Bull cults, in: www.researchgate.net/publication/289139852_Bull_Cults [Zugriff: 14.12.22].

- Dodson, Aidan, Bull cults, in: Ikram, Salima (Hg.), Divine Creatures. Animal Mummies in Ancient Egypt, Cairo 2005, 72–102.

- Dodson, Aidan, A Load of Old Bull. The Serapeum of Saqqara Part 2, in: Ancient Egypt Magazine, February/March 2020, 34–43.

- Dodson, Aidan, Of Bulls, Pharaohs, Persians and Ptolemies. The Latter Years of the Serapeum of Saqqara, in: Bulletin of the Egyptological Seminar 15, 2001, 27–38.

- Siehe auch:

Statuette einer liegenden Kuh

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 2586 Maße: H: 5,9 cm; (Sockel: H: 1,4 cm; B: 3,5 cm; T: 7,3 cm) Material: Bronze Datierung: Spätzeit (664 v. Chr.–332 v. Chr.) Fundort: unbekannt |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 47 Maße: H: 6 cm (ohne Sockel); B: 9 cm; T: 3,6 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2020 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin Herstellungsjahr der Form: 1920 |

Der Gipsabguss der Statuette einer liegenden Kuh zeigt die Nachbildung einer Bronzefigur aus der Spätzeit (664–332 v. Chr.). Die liegende Kuh ist auf einem Sockel dargestellt und weist auf ihrem Körper ansatzweise feine Musterungen auf. Die Kuh als solche wird seit dem Mittleren Reich (1938–1759 v. Chr.) als heiliges Tier der Göttinnen Hathor und Isis verehrt. So ist Hathor meist in anthropoider Form mit einer Krone aus Kuhgehörn und einer Sonnenscheibe zwischen diesen sowie in der Gestalt einer Kuh dargestellt; auch Isis übernahm im Neuen Reich die Attribute der anthropoiden Darstellung dieser Göttin.

Auf dem Sockel der Statuette sind Hieroglyphen sichtbar, die Günther Roeder (1956: 336) mit „Ta-Amonet schütze Sachmet-nofret, Tochter des Gottesvaters Hori“ wiedergibt. Hierbei lässt sich ein Bezug zu dem altägyptischen Gott Amun herstellen, weswegen es sich bei diesem Objekt wohl um eine Votivgabe handelte. Da Amun auch als Fruchtbarkeitsgott gilt und die Kuh einen mütterlichen Charakter besitzt, könnte diese Tierbronze bezüglich ihrer Gestalt und Inschrift in Verbindung einer ersehnten Schwangerschaft von Seiten der Besitzenden gebracht werden. [CLE]

- Bonnet, Hans, in: ders., Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, 1952, 402–405, s. v. Kuh.

- Fitzenreiter, Martin, Tierkulte im pharaonischen Ägypten, Ägyptologie und Kulturwissenschaft 5, Paderborn 2013.

- Konrad, Kirsten, Eine Kuh, ein Kalb und ein Hirte, in: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 136, 2009, 34–37.

- Lurker, Manfred, Lexikon der Götter und Symbole der alte Ägypter, Frankfurt am Main 2008.

- Roeder, Günther, Ägyptische Bronzefiguren. Text- und Tafelband, Berlin 1956.

- Weiß, Katja, Ägyptische Tier- und Götterbronzen aus Unterägypten. Untersuchungen zu Typus, Ikonographie und Funktion sowie der Bedeutung innerhalb der Kulturkontakte zu Griechenland, Ägypten und Altes Testament. Studien zu Geschichte, Kultur und Religion Ägyptens und des Alten Testaments 81, Wiesbaden 2012.

- Tobin, Vincent Arieh, in: Donald B. Redford (Hg.), The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt I, Oxford u. a. 2001, 82–85, s. v. Amun and Amun-Re.

- Vischak, Deborah, in: Donald B. Redford (Hg.), The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt II, Oxford u. a. 2001, 82–85, s. v. Hathor.

- Siehe auch:

- Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin, Liegende Kuh mit Inschrift, URL: https://www.gipsformerei-katalog.de/sammlungsgebiete/aegypten/3135/liegende-kuh-mit-inschrift?number=R-00049 [Zugriff: 05.01.2023].

Statuette eines falkenköpfigen Krokodils

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 20598 Maße: H: 5,5 cm B: 3,8 cm T: 21,2 cm Material: Serpentinit Datierung: Spätzeit (664 v. Chr.–332 v. Chr.) Fundort: unbekannt |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 03 Maße: H: 6 cm, B: 5 cm, T: 22 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2020 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin Herstellungsjahr der Form: 1914 |

Bei diesem Gipsabguss handelt es sich um die Replik einer Statuette aus der Spätzeit (664 v. Chr.–332 v. Chr.), die das Fabelwesen eines falkenköpfigen Krokodils darstellt, das auf einem schmalen Sockel liegt. Der erhabene Falkenkopf entspricht maßstabsgetreu dem Rest des Körpers und ist mit einem Linienmuster bedeckt, das an ein Federkleid erinnert. Vom Hals abwärts ist der Krokodilkörper mit Mustern bedeckt, die die Schuppen des Reptils nachahmen. Es ist nicht genau zu sagen, auf welche Gottheit sich diese Figur bezieht, da es sich um eine besondere Manifestation des Falkengottes Horus oder um eine Manifestation des Krokodilgottes Sobek mit Sonnenassoziationen handeln könnte. Die Kombination des Tierpaares vereint zwei interessante Konzepte: Während der Falke mit Göttlichkeit, Majestät und Königtum assoziiert wurde, tendierte die Interpretation des Krokodils eher zu Gefahr und Gewalt. Es ist zudem schwierig, diese Statuette einer bestimmten Gottheit zuzuordnen, da sie keine Inschrift hat, und man auch nicht weiß, ob sie als Kultbild gedacht war oder eher dekorativen Zwecken diente. Was die Symbolik des Falken anbelangt, so konnten verschiedene Götter falkengestaltig wiedergegeben werden, wie der Kriegsgott Month, der Sonnengott Re oder der Totengott Sokar. Der verbreitetste dieser Falkengötter und derjenige, dem das Bild des Falken insgesamt am häufigsten zugeschrieben wird, ist jedoch Horus, der Gott des Königtums und des Himmels. Seit frühdynastischer Zeit verkörperte der Falke kosmische Kräfte wie die Sonne, aber auch die Herrschaft des Königs. Es gibt Darstellungen von Horus, die ihn als Mischwesen aus einer Vielzahl von Kreaturen wie Greif, Teilfalke, Löwe und Schlange zeigen. In der Spätzeit wurde er auch als falkenköpfiges Krokodil in Form von Harachte, dem „Horus der zwei Horizonte“, oder in Form von Horus von Schenut abgebildet.

Die meisten Krokodilmanifestationen werden hingegen Sobek, dem Gott des Wassers und der Fruchtbarkeit, zugeschrieben. An Orten wie dem Fayyum, dem Kultzentrum Sobeks, wurden Krokodile daher als heilige Tiere gepflegt und nach ihrem Tod sogar mumifiziert. An anderen Orten galten sie als eines der gefährlichsten Tiere des Nils, das Menschenleben fordern konnte. In der Spätzeit und griechisch-römischen Zeit konnte Sobek mit einem Falkenkopf dargestellt werden, um ihn mit der Sonne und dem Himmel in Verbindung zu bringen. Eine weitere Variante ist Soknopaios, eine lokale Manifestation des Sobek im Fayyum, dessen Ikonographie üblicherweise ein Krokodil mit Falkenkopf ist. [DDN]

- Liao, I., Statuette eines Krokodils mit Falkenkopf, in: https://recherche.smb.museum/detail/766428/statuette-eines-krokodils-mit-falkenkopf [Zugriff: 12.12.2022].

- Lurker, M., Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter, Darmstadt 1987.

- Pinch, G., Egyptian Mythology. A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of Ancient Egypt, Oxford 2002.

- Wilkinson, R. H., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, London 2003.

Horusstele

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 4434 Maße: H: 20 cm Material: Kristalliner Kalkstein Datierung: Spätzeit/Ptolemäerzeit (664 v. Chr.–30 v. Chr.) Fundort: unbekannt |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 04 Maße: H: 19,5 cm, B: 11,1 cm, T: 6,6 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2009 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin |

Die sogenannten Horusstelen erhalten ihren Namen durch das zentrale Motiv des Horuskindes auf der Vorderseite. Sie variieren jedoch in Form, Material und Größe, auch die Inschriften und Bildmotive fallen unterschiedlich aus. Materialien sind unter anderem Serpentinit, Kalkstein, Bronze oder auch Holz. Unter den Stelen sind kleinere Massenproduktionen sowie einzelne herausstechende Werke zu finden. Die größte bekannte Horusstele ist die „Metternichstele“, sie ist ganze 81,5 cm hoch. Kleinere Stelen wurden eher in Hauskapellen aufbewahrt oder als Amulette um den Hals getragen. Die ältesten Horusstelen werden in die 19. Dynastie (1290–1190 v. Chr.) im Neuen Reich datiert, die Hochphase war jedoch die Ptolemäerzeit (306–30 v Chr.).

Die Inschriften und Bildmotive ermöglichen die heilende Kraft der Stelen. Um diese zu aktivieren, wurde Wasser über sie gegossen, aufgefangen und dann Kranken verabreicht.

Diese Replik ist eine typische Horusstele aus der Spätzeit mit Bildmotiven auf der Vorderseite und Texten auf der Rückseite. Vorne ist zentral das nackte Horuskind auf Krokodilen als Bezwinger der Tiere dargestellt. Das Krokodil birgt mehrere Bedeutungen, so steht es einerseits für das Schlechte, andererseits aber auch für Regeneration und Ewigkeit. In den Händen hält es einen Löwen, eine Antilope, Skorpione und Schlangen. Sie stellen die bezwungenen Tiere dar, geben aber auch als einzelne Bildmotive die heilende Kraft der Stele wieder. Der Löwe ist die Stärke, mit der jedes Übel abgewehrt wird, und die Erscheinungsform des Sonnengottes bei der Tagesfahrt. Die Skorpione haben wiederum zwei gegensätzliche Bedeutungen, so wurden sie von den Ägyptern gefürchtet, aber gleichzeitig als Symbol für Schutz und die Überwindung des Todes verwendet. Auch die Schlangen werden vielseitig interpretiert: Einerseits sind sie die Verkörperung von Chaos und müssen vernichtet werden, andererseits symbolisieren sie Unsterblichkeit und können ihre regenerativen Fähigkeiten weitergeben. Das gefährlichste Tier stellt aber die Antilope dar. Auch wenn es unscheinbar wirkt, gilt es als Räuber des Heiligen Auges und als Ursache von Bedrohung. Auch umrandende Dekoration, wie die Bes-Maske, Lotos und Papyrusstengel unterstützen die schützende und übelabwehrende Wirkung.

Die Inschriften selbst beinhalten Zaubersprüche und Beschwörungen, sind aber nicht auf allen Stelen belegt. Bei dieser Replik sind auch die Seiten, sowie der untere Rand mit religiös-magischen Sprüchen beschriftet, mit denen man sich die Hilfe der Götter zu sichern versuchte. [LF]

- Kaiser, Werner, Ägyptisches Museum Berlin. Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1967, 107.

- Vaelske, Veit, Ägypten. Ein Tempel der Tiere, Berlin 2006.

- Sternberg-El Hotabi, Heike, Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte der Horusstelen. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte Ägyptens im 1. Jahrtausend v. Chr., 2 Bde., Ägyptologische Abhandlungen 62, Wiesbaden 1999.

- Märtin, Ralf-Peter, Jenseits des Horizonts. Raum und Wissen in den Kulturen der alten Welt, Stuttgart 2012.

Büste der Nofretete

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 21300 Maße: H: 49 cm, B: 24,5 cm, T: 35 cm Material: Kalkstein, bemalt; Stuck; Bienenwachs, schwarz; Bergkristall Datierung: Neues Reich, 18. Dynastie, Amenophis IV./Echnaton (ca. 1340–1324 v. Chr.) Fundort: Amarna, Anwesen P 47.01-03, Raum 19 (Grabung L. Borchardt) |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 34 Maße: H: 20,2 cm, B: 9,4 cm, T: 14,3 cm Material: Keramik gefärbt, unbemalt Ankauf: 2014, Schenkung durch Dr. Patrick Schollmeyer Herstellung: Wormser Terra Sigillata, Worms |

Es handelt sich um die Darstellung Nofretetes, der großen königlichen Gemahlin Echnatons. Entstanden ist die Büste in der 18. Dynastie des Neuen Reiches unter Echnatons Herrschaft (ca. 1340–1324 v. Chr.) in dessen neuer Hauptstadt Achet-Aton, Horizont des Aton, in der Nähe des heutigen Tell el-Amarna. Nofretete bedeutet übersetzt „Die Schöne ist gekommen“. Der deutsche Ägyptologe Ludwig Borchardt fand am 6. Dezember 1912 die Büste im Raum 19 des Gebäudekomplexes P47.1-3, während er im Auftrag der Deutschen Orient-Gesellschaft Ausgrabungen in Tell el-Amarna leitete, die Finanzierung übernahm der Kunstmäzen und Berliner Unternehmer James Simon.

Der Fundort war die Werkstatt eines Bildhauers mit Namen Thutmosis, dessen Name lange Zeit als nicht gesichert galt; Mitte der 1990er Jahre entdeckte allerdings der französische Ägyptologe Alain-Pierre Zivie in Sakkara das Grab eines Thutmosis, der in einer Inschrift als „Oberster der Zeichner“ betitelt wird. Die Grabanlage befindet sich in unmittelbarer Nähe des Grabs der Maia, der Amme Tutanchamuns, des Sohnes von König Echnaton. Somit kann es nun als gesichert gelten, dass der Grabherr Thutmosis auch der Schöpfer der Nofretete-Büste war.

Das Original der Büste besteht aus Kalkstein, der für die Feinmodellierung mit Stuck überzogen und dann aufwendig bemalt wurde. Das linke Auge ist aus Bergkristall gefertigt und mit Bienenwachs hinterlegt. Das rechte Auge fehlt. Es ist möglich, dass es nie existierte, entweder weil die Büste zum Zeitpunkt der Aufgabe der Werkstatt unvollendet war oder evtl. auch, da es sich nur um einen Entwurf handelte. Auf die Bitte, seinen Fund zu beschreiben, äußerte Borchardt: „Beschreiben nützt nichts; Ansehen!“ [RG]

- Anthes, Rudolf, Die Büste der Königin Nofretete, Berlin 1973.

- Borchardt, Ludwig, Portraits der Königin Nofret-ete aus den Grabungen 1912/13 in Tell el-Amarna, Leipzig 1923.

- Etschmann, Walter, et al., Kunst im Überblick. Stile – Künstler – Werke, München et al. 2011.

- Imhof, Michael, Frauen in der Kunst. Von Nofretete bis Marilyn Monroe, Petersberg 2021.

- Savoy, Benedicte (Hg.), Nofretete. Eine deutsch-französische Affäre 1912-1931, Köln et al. 2011.

- Seyfried, Friederike (Hg.), Im Licht von Amarna. 100 Jahre Fund der Nofretete, Petersberg 2012.

- Wedel, Carola, Nofretete und das Geheimnis von Amarna, Mainz 2005.

- Wildung, Dietrich, Die Büste der Nofretete, Heidelberg 2009.

- Zivie, Alain-Pierre, La tombe de Thoutmes, directeur des peintres dans la Place de Maât, Les tombes du Bubasteion à Saqqara 2, Toulouse 2013.

- Siehe auch :

Reliefausschnitt aus dem Grab des Metjen

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 1105 (Kultkammer des Metjen) Maße: k. A. Material: Kalkstein Datierung: Altes Reich, 4. Dynastie (ca. 2670–2500 v. Chr.) Fundort: Saqqara |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 22 Maße: H: 27,4 cm, B: 56,2 cm, T: 3,5 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2012 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin |

Das Grab des Metjen wurde 1842 während der Preußischen Expedition in Saqqara entdeckt, nördlich der Stufenpyramide des Djoser. Es handelte sich um eine Mastaba, eine Grabform, die nach dem arabischen Wort für „Sitzbank“ benannt ist und eine ebensolche flach-rechteckige äußere Form aufweist. Die Anlage selbst war nicht mehr erhalten, die Opferkammer jedoch ließ Karl Richard Lepsius, der Expeditionsleiter, im Jahre 1845 nach Berlin transferieren. Die Fragmente haben den Zweiten Weltkrieg überstanden, reisten zwischenzeitlich bis nach Russland, und sind heute im Berliner Museum ausgestellt.

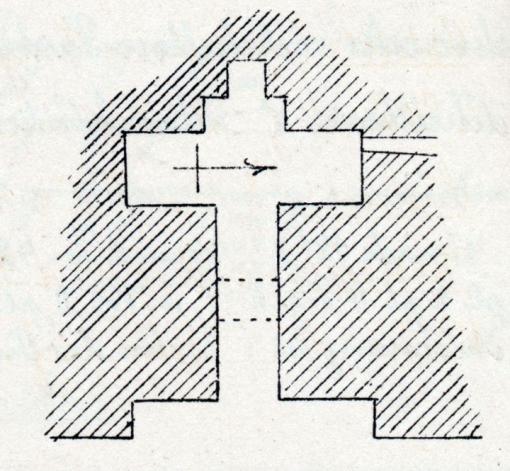

Die Kammer besitzt einen kreuzförmigen Grundriss mit einem schmalen Gang zur Opferkammer. Im darauffolgenden Raum ziert die Westwand eine etwas zurückversetzte Scheintür, eine in Stein umgesetzte, nur magisch funktionale Abbildung eines Türdurchgangs. Hinter der Nordwand ist der Serdab versteckt, ein separater Statuenraum, der traditionell in Mastabas nur über kleine Schlitze mit dem Hauptraum und somit dem Kultgeschehen verbunden ist; eine der darin enthaltenen Statuen des Grabinhabers aus Rosengranit ist heute ebenfalls im Ägyptischen Museum in Berlin ausgestellt (SMB ÄM 1106); auch die ägyptologische Studiensammlung Jungnickel besitzt einen Abguss dieser Figur (JGU AEG 15).

Durch die Inschriften in der Opferkammer konnte die Lebenszeit des Metjen zeitlich rekonstruiert werden, es ist die bis heute älteste gefundene Biografie Ägyptens: Er wurde in der 3. Dynastie unter der Herrschaft des Königs Huni (um 2690 v. Chr.) geboren und starb wahrscheinlich Anfang der 4. Dynastie unter König Snofru (ca. 2670–2620 v. Chr.). Man nimmt an, dass die Kammer bis zu seinem Tod noch nicht vollendet war, da die Dekorationen noch nicht vollständig bemalt waren und Vorzeichnungen von Hieroglyphen gefunden wurden.

Die Inschriften zählen zahlreiche Titel und Ämter des Metjen sowie Leistungen auf, die an ihn zu entrichten waren. Berühmtheit erlangte die Anlage vor allem durch die auf die Grabwände übertragenen Verwaltungstexte und juristischen Dokumente. In diesen werden königliche Erlasse dokumentiert, wie eine Genehmigung zum Hausbau und die erbliche Übertragung von Besitz und der Ämtern seines Vaters. Daraus folgten seine zahlreichen Titel, er war unter anderem „Oberjägermeister“, „Ortsvorsteher“ und „Speisenverwalter“. Die Inschriften wurden schematisch und sorgfältig angebracht, Bild und Schrift sind aufeinander abgestimmt und nehmen Bezug aufeinander. Die Nische mit der Scheintür bildet eine Art thematisches Zentrum, von dort aus setzen sich die Inhalte an den Wänden fort. Größtenteils wird der Grabherr im Zusammenhang mit Opfergaben dargestellt und beschrieben, des Weiteren werden Rituale und das Schlachten von Tieren abgebildet.

Der Ausschnitt, der auf der Replik zu sehen ist, stammt aus einer längeren Inschrift in der Süd-Nische der Ostwand. Die umgebende Dekoration des Originals ist in zwei Register aufgeteilt: Im oberen Bereich werden Opfergaben aus den Domänengebieten dargebracht, unten steht der Grabherr mit Lockenperücke, Stab und Zepter. Er steht vor zwei Dienern, die ihm eine Antilope und eine Gazelle darbringen. Die Inschrift wurde zwischen den beiden Registern angebracht und lautet „Großer der Zehn von Oberägypten, Bekannter des Königs, Metjen“. Der Ausschnitt auf der Replik zeigt nur den Anfang der Inschrift und enthält die Hieroglyphen für „Großer der Zehn von Oberägypten“ und das Zeichen für „König“, das den Anfang des Titels „Bekannter des Königs“ bildet. [LF]

- Zorn, Olivia, Die Opferkammern im Neuen Museum Berlin, Berlin 2011.

- Chioffi, Marco E. / Rigamonti Giuliana, Hesi, Hetepherakhet, Metjen, Saqqara 1, Imola 2015.

- Siehe auch:

- Staatliche Museen zu Berlin, Kultkammer aus dem Grab des Metjen, in: https://recherche.smb.museum/detail/1446698/kultkammer-aus-dem-grab-des-metjen [Zugriff: 05.02.2023].

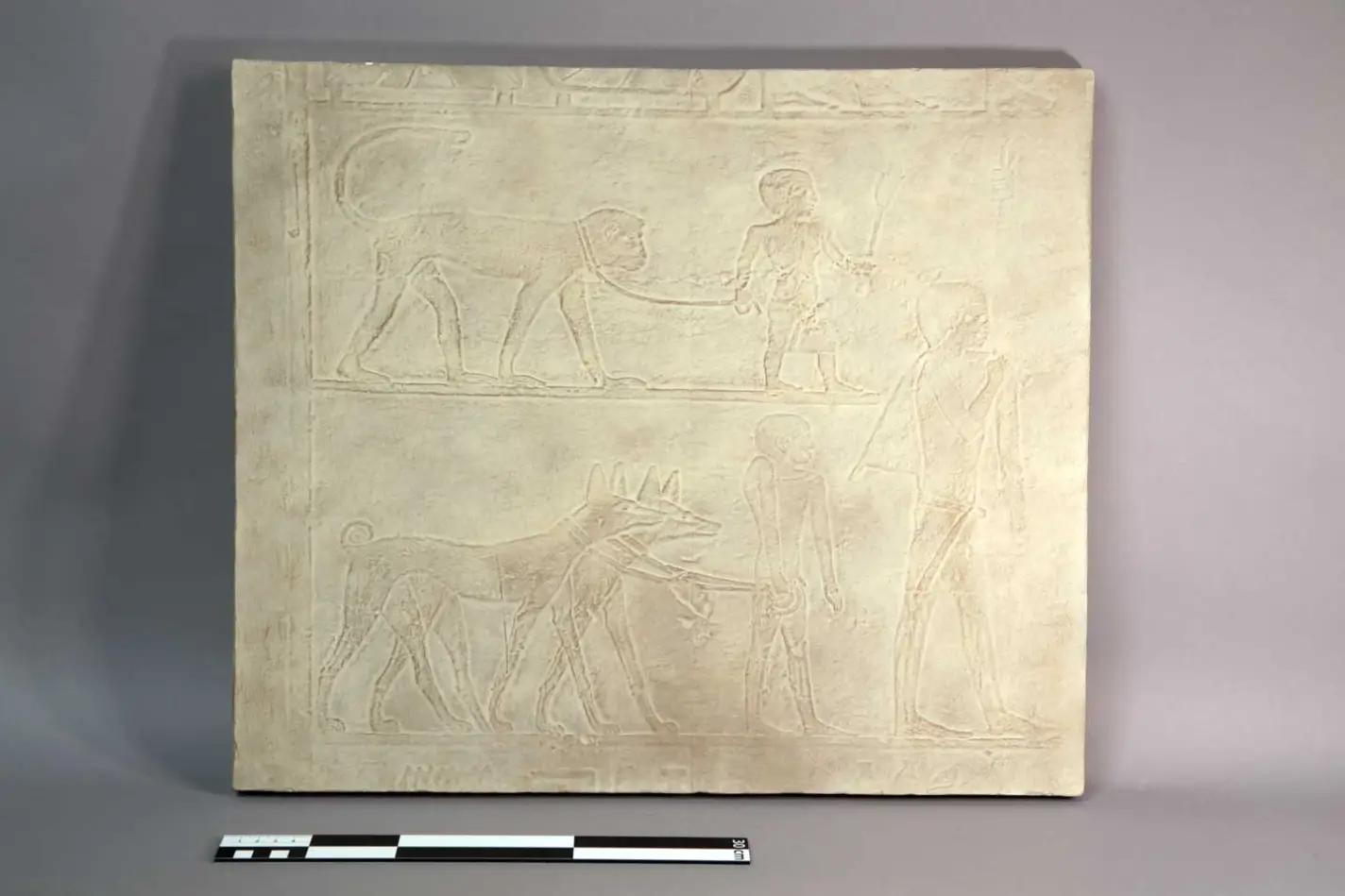

Reliefausschnitt aus dem Grab des Ti

| Original: Inventarnummer: - Maße: k. A. Material: Kalkstein Datierung: Altes Reich, 5. Dynastie (ca. 2500–2350 v. Chr.) Fundort: Saqqara, Grab des Ti; Nordwand der Opferkammer, linke Seite, Mitte |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 42 Maße: H: 41,6 cm, B: 43,5 cm, T: 2,7 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2018 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin Herstellungsjahr der Form: 1888 |

Als „Das Wunder von Sakkara“ bezeichnete Emmanuel Rouge 1864 das Grab des Ti. 1860 wurde das Grab in der Nähe der Stufenpyramide des Djoser bei Ausgrabungen von Auguste Mariette gefunden. Die anfangs als D 22 bezeichnete Grabanlage datiert in die 5. Dynastie (ca. 2500–2350 v. Chr.) des Alten Reiches und stellt die Ruhestätte des Beamten Ti dar. Die Dekoration des Grabes zeichnet sich durch zahlreiche einst aufwendig bemalte, erhabene Reliefs aus, die von besonders feiner Ausarbeitung sind. Sie zeigen vor allem Szenen des täglichen Lebens mit begleitenden Inschriften.

Den Ausschnitt einer dieser Reliefdarstellung bildet diese Abformung. Sie zeigt in zwei Ebenen jeweils zwei Figuren, die angeleinte Tiere führen. In der oberen Ebene ist eine kleinwüchsige Person dargestellt, die einen Stab und eine Leine hält. An der Leine führt sie einen Affen, der ihr auf allen Vieren zu folgen scheint und in dieser Haltung beinahe der Größe der Person entspricht. In der unteren Ebene wird eine ähnliche Szene dargestellt: Eine unbekleidete, kindliche Figur führt zwei jeweils an einem Halsband angeleinte schlanke Hunde mit spitzen, hochstehenden Ohren und eingerolltem Schwanz.

Beide Figuren folgen einer ihnen vorangestellten männlichen Figur, die sowohl über der Schulter als auch in der Hand einen Gegenstand trägt. Wird die Szene auf der Nordwand der Opferkammer des Grabes im Ganzen betrachtet, so wird ersichtlich, dass die kleinwüchsige Person und die kindliche Figur Teil einer Reihe von Opferträgern sind.

Gerade die Darstellung einer kleinwüchsigen Person in Begleitung eines Hundes oder Affen sowie die eines schlanken und großen Hundes treten in den Gräbern des Alten Reichs vermehrt auf. In der Gesellschaft wohl angesehen, dienen sie in diesem Kontext vor allem als Tierhüter oder Opferträger, die die persönlichen Gegenstände der verstorbenen Personen mit sich führen. Als Tierhüter führen die Kleinwüchsigen oft Hunde, Affen oder beides an Leinen, wobei die Hunde, die sowohl als Wachhund als auch als getreuer Gefährte angesehen wurden, oft schlank und groß und mit spitzen Ohren abgebildet werden. Desweiteren tragen sie häufig ein Halsband, das schon in Darstellungen der prädynastischen Zeit an diesen zu sehen ist. Zusätzlich werden kleinwüchsige Personen oft in Verbindung mit Affen dargestellt, die meist der Unterfamilie der Backentaschenaffen zugeordnet werden können. [CLE]

- Epron, Lucienne/Wild, Henri, Le Tombeau de Ti. Fascicule II. La chapelle (Première partie). Dessins de Henri Wild, Mémoires publiés par les Membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire 65, Kairo 1953.

- Steindorff, Georg, Das Grab des Ti, Veröffentlichungen der Ernst-von-Sieglin-Expedition in Ägypten 2, Leipzig 1913.

- Thomas, Elizabeth, Dwarfs in the Old Kingdom in Egypt, in: Bulletin of the Australian Centre for Egyptology 2, 1991, 91–98.

- Vasiljević, Vera, Dogs, Dwarfs, and carrying Chairs, in: Lubica Hudáková et. al. (Hgg.), Change and Innovation in Middle Kingdom Art. Proceedings of the MeKeTRE Study Day held at the Kunsthistorisches Museum, Vienna (3rd May 2013), London 2016, 117–131.

- Zahradnik, Eveline, Der Hund als geliebtes Haustier im Alten Ägypten anhand von bildlichen, schriftlichen und archäologischen Quellen. Altes und Mittleres Reich, Berlin 2009.

- Siehe auch:

- Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin, Zwerge mit Affe und Hunden, URL: https://www.gipsformerei-katalog.de/sammlungsgebiete/aegypten/265/zwerge-mit-affe-und-hunden [Zugriff: 05.01.2023].

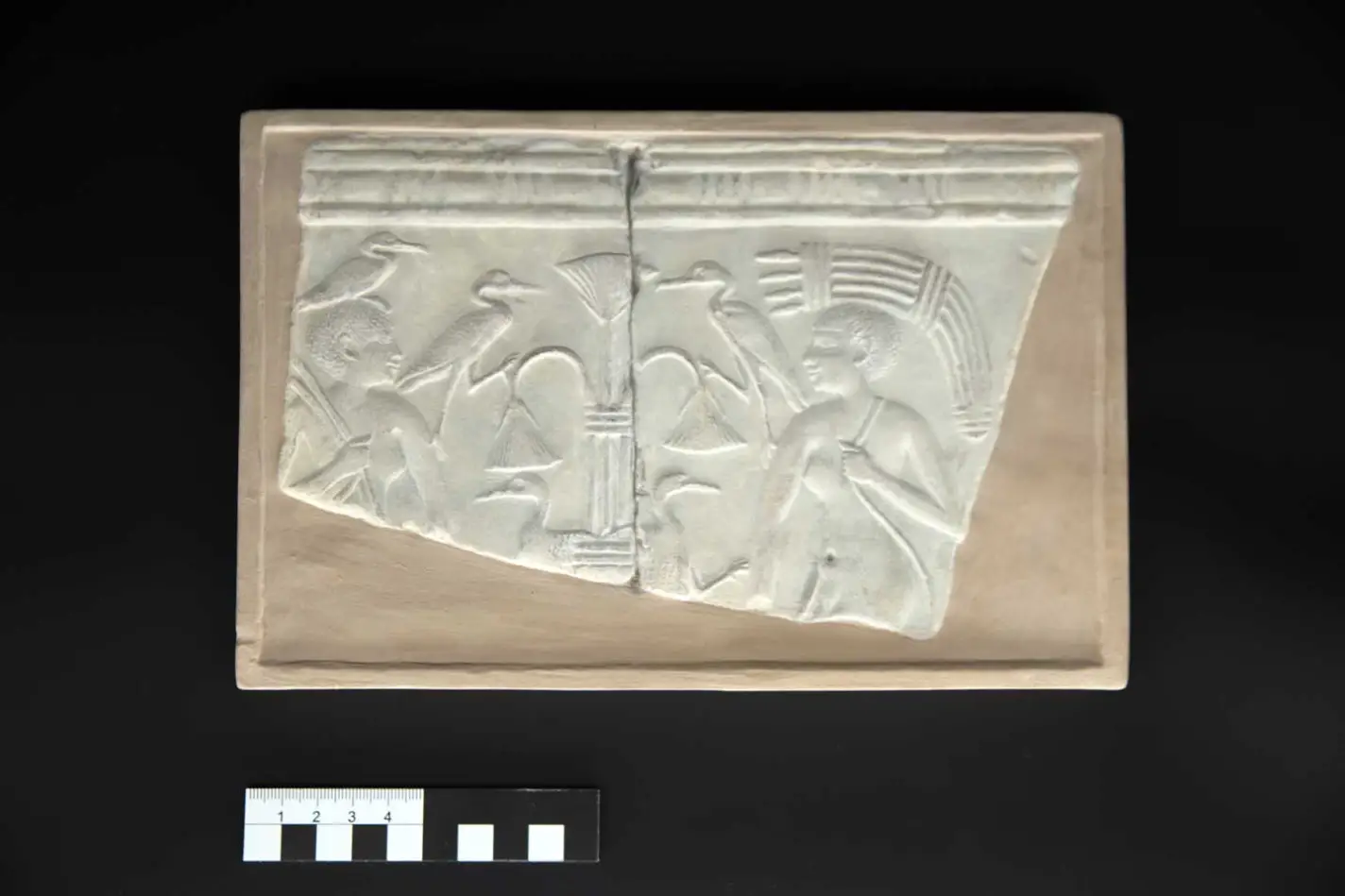

Reliefausschnitt aus dem Grab des Ptahhotep

| Original: Inventarnummer: - Maße: H: 45 cm, B: 152 cm Material: Kalkstein Datierung: Altes Reich, 5. Dynastie (2500-2350 v. Chr.) Fundort: Saqqara, Mastaba des Ptahhotep; Ostwand der Opferkammer |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 26 Maße: H: 58,5 cm, B: 79,5 cm, T : 2,9 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2012 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin |

Das Grab des Ptahhotep wurde 1850 von August Mariette in Saqqara entdeckt. Die Publikation erfolgte allerdings erst durch Emmanuel de Rougé im Jahr 1866. Ptahhotep war nach den Inschriften unter anderem Wesir unter König Djedkare in der 5. Dynastie (2500-2350 v. Chr.).

Der Eingang des Grabs führt in einen dekorierten Korridor, von dem aus man in einen Saal mit vier Pfeilern gelangt. Von dem Saal gehen verschiedene Kammern ab, zwei davon sind die Kultkammern des Ptahhotep und seines Sohns Achethotep. Die Kultkammer Ptahhoteps wurde aus weißem Kalkstein errichtet und ist der innerste Raum des Komplexes. In der Decke ist ein länglicher Streifen ausgeschnitten, welcher vermutlich Licht einlassen und der Luftzufuhr dienen sollte.

Die Westwand ist mit zwei Scheintüren, in Stein umgesetzten, nur magisch funktionalen Abbildungen von Türdurchgängen, dekoriert, die Szenen am Eingang zeigen Priester und Diener beim Herbeibringen von Opfern. Auf der Ostwand wird der Grabherr bei diversen Tätigkeiten gezeigt, der Rest der Westwand der Kultkammer bildet die rituelle und zeremonielle Versorgung ab. Die Qualität der Hieroglyphen und Darstellungen unterscheiden sich innerhalb der Kammer. Während die Ostwand sehr sorgfältig bearbeitet wurde, weist die Nordwand eine etwas weniger sorgfältige Arbeitsweise auf. Die Farben der einst bemalten Reliefs sind heute nicht mehr zu erkennen.

Der Ausschnitt dieser Replik ist an der Ostwand im 7. Register zu finden. Zu sehen ist eine Prozession von Mastvögeln, die von einem Aufseher namens Kahep in Richtung des Grabherrn Ptahhotep geführt werden. Die horizontale Inschrift sagt, dass die Vögel als Geschenk von Ptahhoteps Gutshöfen in Ober- und Unterägypten zu ihm gebracht werden. Sie sollen für Feste und Rituale während des Baus des Grabes dienen. Die Vögel sind nach Art und Größe sortiert: Ganz vorn stehen fünf Kraniche, im oberen Register sind erst mehrere Gruppen von Gänsen und dann ein Schwan abgebildet. Im unteren Register stehen zwei Arten von Enten, Tauben und Gänseküken. Die Vögel sind in unterschiedlichen Haltungen und gegengesetzten Richtungen dargestellt, um der Abbildung Lebendigkeit zu verleihen. Die begleitenden Inschriften nennen die vermutlich symbolische Anzahl der jeweiligen Vögel: 121.200 Gänse, 121.200 Gänse, 11.110 Gänse, 1.228 Schwäne, 100.002 Spießenten, 121.022 Pfeifenten und 111.200 Tauben, die Anzahl der Kraniche und Gänseküken ist nicht angegeben. [LF]

- Davies, Norman de Garis, The Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep at Saqqareh, Griffith, F. Ll. (Hg.), Archaeological Survey of Egypt Memoir 8, London 1900.

- Lange, Kurt/Hirmer, Max, Ägypten. Architektur, Plastik, Malerei in drei Jahrtausenden, München 1967.

- Mourad, Anna-Latifa, The Tomb of Ptahhotep I., The Australian Centre for Egyptology Reports 37, Oxford 2015.

- Quibell, James Edward/Griffith, Francis Ll., The Ramesseum and the Tomb of Ptah-hetep, Piscataway 2011 (unveränderter Nachdruck von 1898).

Säule des Monthnacht

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 1629 Maße: H: 71 cm, B: 19 cm Material: Kalkstein Datierung: Zweite Zwischenzeit, 13. Dynastie (ca. 1759–1630 v. Chr.) Fundort: Abydos, Grab des Monthnacht |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 24 Maße: H: 71 cm, B: 19 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: - Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin Erwerb der Form: 1897 |

Der Abguss stellt eine von zwei papyriformen, d. h. Papyrusstauden nachgeahmten, Miniatur-Säulen aus dem Grab des Monthnacht (auch Mentu-Nacht) in Abydos dar, die aus der Sammlung von Giuseppe Passalacqua stammen (die zweite Säule hat die Inventarnummer SMB ÄM 1630) und in die sog. „Zweite Zwischenzeit“ (ca. 1759–1630 v. Chr.) datieren.

Papyriforme Säulen tauchen erstmals im Pyramidentempel des Sahure in der 5. Dynastie des Alten Reichs (2500-2350 v. Chr.) auf und finden ab diesem Zeitpunkt zahlreiche Verwendung, vor allem in Tempeln. Die Tempel symbolisieren den Kosmos, während die Säulen die aus der Erde wachsenden Pflanzen darstellen, über denen sich die Tempeldecke als Himmel erstreckt. Die Papyrusbündelsäule ähnelt dabei der Lotosbündelsäule, die ebenfalls sechs bis acht gebündelte Pflanzenstengel aufweist. Im Gegensatz zu dieser ist jedoch der Säulenfuß bei der Papyrusbündelsäule deutlich eingezogen.

Die Basis bildet eine runde, nach oben leicht konische Platte, die jedoch laut Erwerbungsbuch fehlte und dementsprechend rekonstruiert wurde. Der Schaft der vorliegenden Säule symbolisiert sechs dreikantige Papyrusstengel, die im oberen Bereich zusammengebunden sind. Darüber bilden die geschlossenen Blütenstände den Abschluss, der den Abakus in Form einer flachen, quadratischen Platte trägt. Die Seitenfläche eines der Papyrusstengel trägt eine Opferformel sowie Titel und Name des Grabinhabers. [RG]

- Arnold, Dieter, in: ders. (Hg.), Lexikon der ägyptischen Baukunst, Düsseldorf 2000, 222, s. v. Säule.

- Borchardt, Ludwig, Die ägyptische Pflanzensäule, Berlin 1897.

- Roeder, Günther, Aegyptische Inschriften aus den Königlichen Museen zu Berlin, Berlin 1913.

- Spemann, W., Ausführliches Verzeichniss der aegyptischen Altertümer, Gipsabgüsse und Papyrus, Berlin 1894.

- Siehe auch:

- Erwerbungsbuch des Ägyptischen Museums Berlin, Band IV_AEM-B_SLG_NC_01000-02002_LZ_1820-1930.

- Ilin-Tomich, Alexander, Person PD 260, in: https://pnm.uni-mainz.de/person/260 [Zugriff: 05.02.2023].

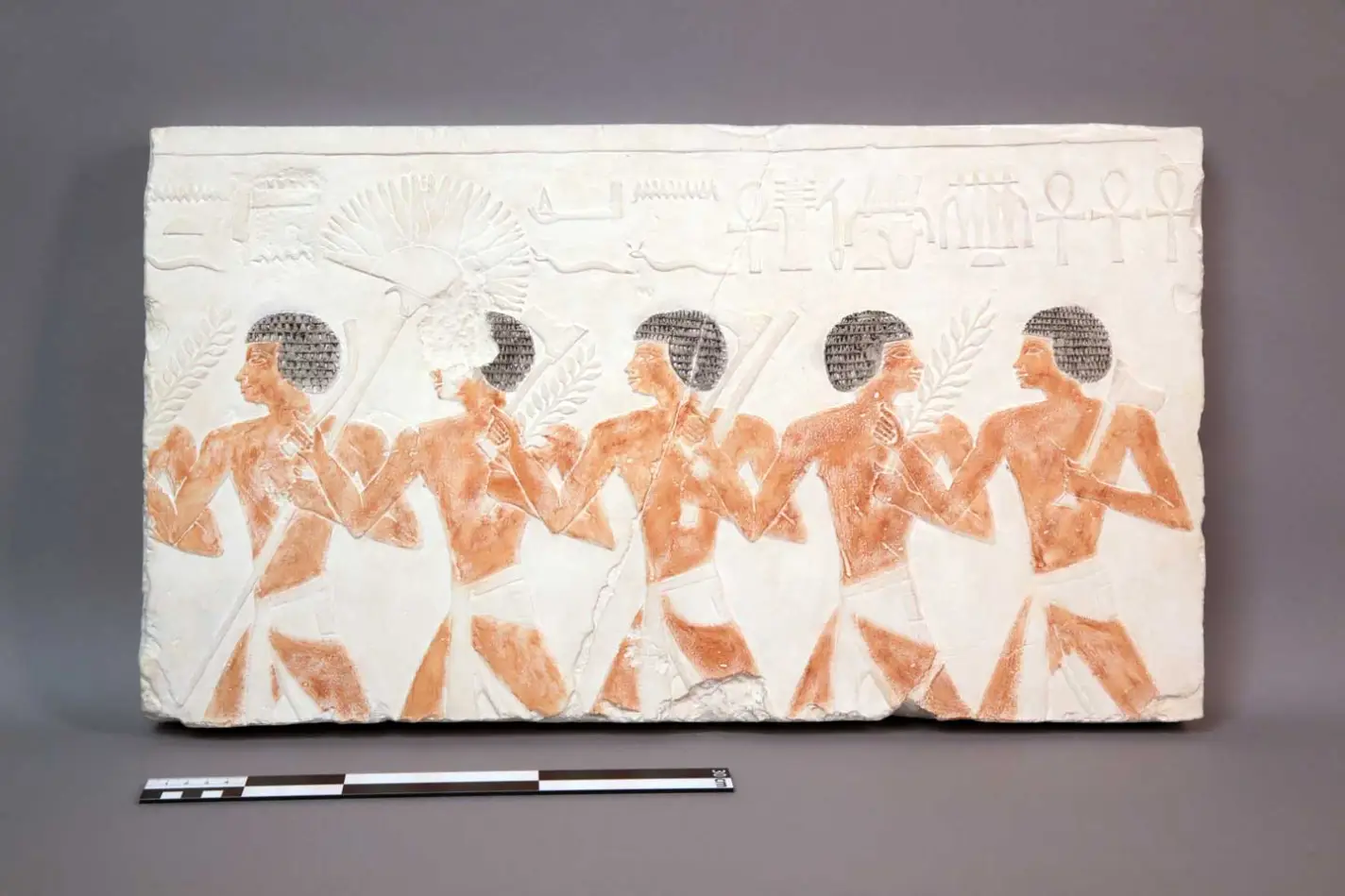

Reliefausschnitt aus dem Totentempel der Hatschepsut

| Original: Inventarnummer: SMB ÄM 14507 Maße: H: 43 cm, B: 63 cm Material: Kalkstein, bemalt Datierung: Neues Reich, 18. Dynastie, Hatschepsut (ca. 1467–1445 v. Chr.) Fundort: Deir el-Bahari, Totentempel der Hatschepsut, Südhalle |

Replik: Inventarnummer: JGU ÄG 31 Maße: H: 33 cm, B: 58,8 cm, T: 4 cm Material: Gips, bemalt Ankauf: 2016 Herstellung: Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin |

Das außergewöhnlich gut erhaltene Relief zeigt fünf Krieger, die in der dargestellten Szene von rechts nach links gehend in einem Festzug marschieren. Die Mehrzahl der Männer blickt dabei nach vorn (nach links), der zweite Soldat von rechts schaut jedoch über seine Schulter nach hinten. Jeder der Soldaten führt mindestens eine Waffe mit sich, dabei handelt es sich entweder um eine Axt, ein Wurfholz oder teils auch beides. Die Äxte sind sehr detailliert ausgearbeitet, so kann man bei genauerer Betrachtung den Lederriemen am oberen Ende jeder Axt erkennen, mit dem die Klingen an den Holzgriffen befestigt sind. Die Frisur aller Männer ist identisch, da sie mit Perücken gekleidet sind. Das Tragen von Perücken war im Alten Ägypten keine Seltenheit, jedoch sind die hier dargestellten kurzen Löckchenperücken unüblich für das Neue Reich (ca. 1539–1170 v. Chr.). Sie lassen sich eher früheren Epochen zuordnen, während man im Neuen Reich vermehrt lange Perücken trug, die deutlich unterhalb der Schultern endeten.

Oberhalb der Soldaten ist eine gut erhaltene Inschrift in erhabenem Relief sichtbar.

Transkribiert liest man hier:

n i͗t⸗f I͗mn ḏi͗⸗f n⸗f ꜥnḫ ḏd wꜣs ꜣw.t-i͗b ḫnt ꜥnḫ.w

Es handelt sich hierbei um einen Segenswunsch für den König. An den Personalpronomen (=f ist ein Suffix, welches die dritte Person Singular maskulin markiert) lässt sich deutlich erkennen, dass sich dieser Text grammatikalisch an einen Mann richtet. Die Übersetzung dieser Inschrift lautet wie folgt:

„[…] für seinen Vater Amun. Möge er ihm Leben, Dauer, Macht und Herzensfreude an der Spitze der Lebenden geben […]“ Obwohl der Text also für eine männliche Person bestimmt ist, fand man ihn im Totentempel der Königin Hatschepsut. Dass sie den Text unverändert übernahm, könnte in ihrer Rolle als „König“ des Landes begründet sein, eine Position, die eigentlich ausschließlich Männern vorbehalten war. Sich selbst in Abbildungen und Inschriften als Mann zu präsentieren, stärkte ihre Position als Throninhaberin. Innen- sowie außenpolitisch legitimierte sich Hatschepsut damit als König.