Eine ungefähre Vorstellung von einer mittelalterlichen Handschrift haben sicher die meisten durch den ein oder anderen Museums- und Bibliotheksbesuch. Mal größer, mal kleiner, oft mit netten Blumenranken oder vielleicht sogar szenischen Darstellungen und so manchem verzierten Buchstaben präsentieren sie sich häufig bei gedämmtem Licht und hinter Glasscheiben. Neben den direkt sichtbaren Elementen gibt es aber auch ein weiteres, nicht so offensichtliches Ornament, welches für die Wissenschaftler:innen, die die Handschriften eingehend untersuchen, nicht weniger unerheblich ist: das Wasserzeichen.

Sehen kann man sie aber nur, wenn man die Blätter gegen das Licht hält oder über entsprechendes Equipment verfügt, mit dem man die Wasserzeichen durch das Papier hindurchscheinen lassen kann. Genau hier setzt auch einer der Arbeitsschritte an, die im Rahmen des DFG-Projekts zur Digitalisierung der Wormser, Speyrer und Mainzer Handschriften ausgeführt werden. So sind neben den digitalen Einblicken in die Handschriften möglichst viele und vor allem präzise Informationen zugänglich.

Was ist eigentlich ein Wasserzeichen und wie kommt es ins Papier?

Tatsächlich war Europa, was die Herstellung von Papier angeht, ein ziemlicher Spätzünder. Vor ungefähr 2000 Jahren wurde in China begonnen, aus Bambusfasern Papier herzustellen. In Europa hingegen können wir erst gegen Ende des 10. Jahrhunderts auf Sizilien und in den arabischen Gebieten der Iberischen Halbinseln vereinzelte Belege dafür finden, dass Papier als Schriftträger verwendet wurde. Wirklich aufgelebt ist die Papierproduktion erst im 13. Jahrhundert in Italien und breitete sich ab der Wende zum 15. Jahrhundert nördlich der Alpen aus. Das Aufkommen der Wasserzeichen lief parallel hierzu. Mit Erfindung des Buchdrucks in der Mitte des 15. Jahrhunderts wurde Papier dann zu einem kostengünstigen und unentbehrlichen Massenmedium, dass die teureren und in der Herstellung deutlich aufwendigeren Pergamenthandschriften ablöste.

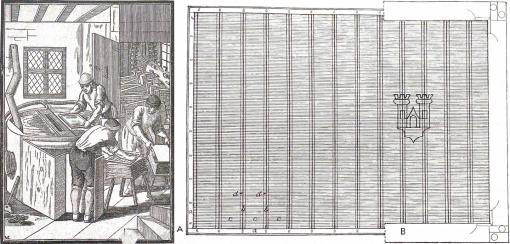

Zunächst wurden für die Papierherstellung Kleiderlumpen zerkleinert und mit Wasser zu einem Faserbrei verarbeitet. Dieser Brei wurde auf Schöpfsiebe verteilt, auf dem die Faserstoffe liegen blieben und das Wasser hindurchtropfte. Die Siebe bestanden aus einem rechteckigen Holzrahmen, um den ein feinmaschiges Drahtgeflecht gespannt wurde. Für die Wasserzeichen wurde ebenso aus Draht ein Motiv nach Wahl geformt und auf das Sieb genäht. Bei der Verteilung der Pulpe auf dem Sieb blieb dort weniger Faserbrei hängen, so dass das Papier dünner war. Nach der Trocknung war das Motiv somit im Papier verewigt. Zuvor hatte man deutlich größere Siebe aus Bambus und Bambusfasergeflecht verwendet. Erst mit diesen Neuerungen begann die Herstellung und Verwendung von Wasserzeichen, was sie zu einem genuin europäischen Papiermarkenzeichen macht.

Eine schöne Illustration zur Papierherstellung samt Wasserzeichen finden Sie u.a. in folgendem Video:

Unsichtbarer Papierschmuck – wofür eigentlich?

Wie schon bei der Papierherstellung, war Italien auch bei der Verwendung von Wasserzeichen Vorreiter. Woher die Idee für Wasserzeichen aber genau kam, ist bisher unbekannt. Sie dienten als Gütesigel der jeweiligen Papiermühle und sollten eigentlich vor Nachahmung geschützt sein. So hatte es jedenfalls der Jurist Bartolo da Sassoferrato schon im 14. Jahrhundert festgelegt. Auch fungierten einzelne Motive nicht nur als Güte- oder Herkunftssigel, sondern etablierten sich als Zeichen für bestimmte Größen der Papierbögen oder als Zeichen für Exportziele, wie z. B. die Halbmondsichel für Papier, dass u. a. in die Türkei verkauft wurde.

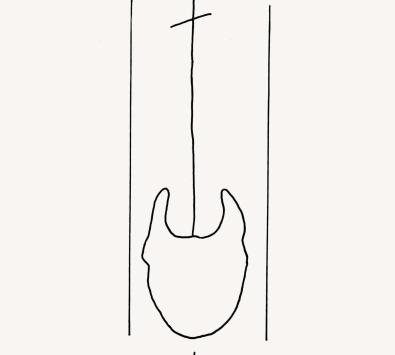

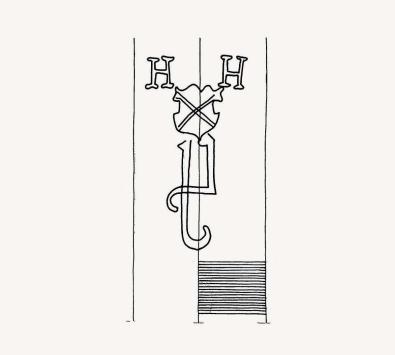

Anfangs wurden die Wasserzeichenmotive oft einfach gehalten und stellen nur einen Umriss dar. Sie vervielfältigten sich dann durch immer weitere Ausschmückungen und konnten so von einer Vielzahl an Papiermühlen adaptiert werden. Da die Siebe und auch die Drahtfiguren immer wieder erneuert werden mussten, war eine exakte Reproduktion eines Wasserzeichens selbst innerhalb einer Mühle nicht möglich.

Ein kleiner Einblick in die Motivwelt

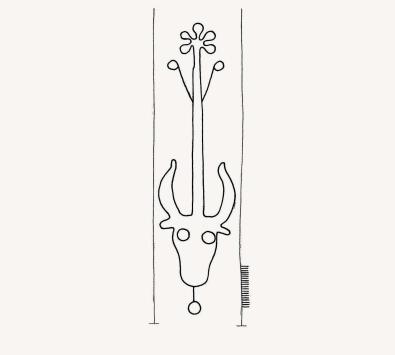

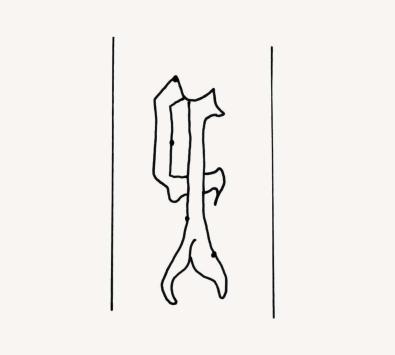

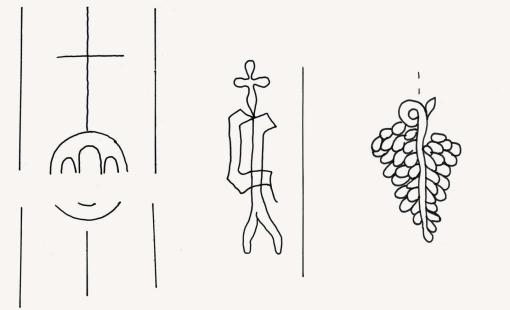

Eins der ältesten und mit Abstand auch verbreitetsten Motive ist der Ochsenkopf und entstammt ursprünglich ebenfalls dem italienischen Raum. Die große Beliebtheit rührte vermutlich daher, dass der Stier das Attribut des Evangelisten Lukas ist. Zudem ist er Schutzpatron der Maler, sodass vielleicht ein zusätzlicher handwerklicher Bezug bestand. Andererseits war der Ochsenkopf aber auch in anderen Handwerken, wie bei Tuchmachern, schlicht Symbol herausragender Qualität. So scheint er in seiner Verbreitung als Wasserzeichen auch eher ein Qualitäts- als ein Herkunftssigel zu sein. Es ist aber mitnichten immer möglich, eine genaue Entwicklung oder Herkunft für die Wasserzeichen festzulegen sowie eine bestimmte Bedeutung zu ergründen. Auch das gotische P, welches gegen Ende des 14. Jahrhunderts aufkam und besonders im süddeutschen Raum verbreitet war, bleibt in seinem symbolischen Gehalt unerschlossen. In ihrer Semantik etwas eindeutiger ist das Traubenmotiv, das sich u. a. in der Gutenbergbibel findet. Die Traube galt als Symbol des Reichtums und der Fruchtbarkeit, erfreute sich aber nur etwa zwischen 1420-1455 großer Beliebtheit.

Dies sind aber nur wenige Beispiele – der unglaublichen Motivvielfalt Rechnung zu tragen, ist in diesem Beitrag nicht möglich. Es finden sich unzählige weitere christliche Motive wie das Osterlamm, der Baselstab oder der Bischofshut, weitere Tiermotive, wie Vögel, Fische und Schlangen, aber auch Fabelwesen wie Einhörner und Meerjungfrauen.

Erst ab dem 18. Jahrhundert traten wieder grundlegende Neuerungen in der Papierproduktion ein und es ergaben sich neue Techniken, um Wasserzeichen aufwendiger zu gestalten.

Wenn Sie wissen wollen, wie man ein Wasserzeichen abnimmt, welche Herausforderungen dabei bestehen und wieso das Ganze überhaupt für Wissenschaftler:innen, wie dem Team des DFG-Digitalisierungs-Projekts der UB Mainz, wichtig ist, dann schauen Sie doch gerne für unseren nächsten Werkstattbericht wieder vorbei!

Text: Amélie Mastinu